فتوى بالحجاز: سماع أغاني وردي خارج دائرة تحريم المعازف!

الطيب صالح في مرآة القارئ الخليجي: غرائبيته أصيلة مستمدة من البيئة

يتعذر على مثلي أن يحدث مثقفي السودان العظام عن الطيب صالح، فإنني إذ تسول لي نفسي ذلك كمستبضع التمر إلى هجر، وهو كما قال حسان في قصيدة له: وإنا ومن يهدي القصائد نحونا/ كمستبضع تمراً إلى أهل خيبرا

إنه كاتب معروف، طبقت معرفته الآفاق، فكيف أتحدث عنه بين أهله وذويه؟

وإنني عندما آتي لأتحدث بين يدي أساطين الثقافة السودانية عن الطيب صالح، لأشبه أن أذهب إلى القاهرة لأحدث أساطين ثقافتها عن نجيب محفوظ. أو أن أرحل إلى أبوجا لأحدث مثقفيها عن ويل سوينكا.

إن الأمر في طياته ليحمل معنى من مضامين الحديث النبوي الشريف عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود أن يقرأ عليه من القرآن، فقال ابن مسعود: كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري.

ولهذا فإنني أختار أن أتحدث عن التقاطات سريعة متعلقة بعلاقة القارئ العربي والخليجي بهذا الكاتب، حتى تكون مرآة يرى فيها عشاق الطيب صالح السودانيون أنفسهم، مستمداً لي ولهم هذا التأويل من حديث: كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟

كلنا نعلم أن الرواية العالمية بشكلها الحالي، من الفنون الحديثة، قياساً إلى الشعر مثلاً، وكلنا نعرف كيف تحولت الرواية اللاتينية إلى ظاهرة عالمية خلال 30 عاماً فقط، وكيف طرقت اللغة الإسبانية كل بابٍ يعشق أهل بيته الرواية. وهذا ما جعل الناقد عبد الماجد عبدالرحمن يتساءل في إحدى كتاباته عن تصنيف النجاح الأفريقي ومزاحمته في الرواية العالمية للأقطاب الأخرى، مستشهدا بكتابات سوينكا وتشنوا إتشبي والطيب صالح، يتساءل عن كيفية تصنيف الأدب الأفريقي، هل يصنف من حيث إثنيته الجغرافية؟ أم من خلال خصائصه الفنية؟ أم من خلال مضمونه؟ غير أننا نتجاوز هذا التساؤل التصنيفي الذي طرحه عبد الماجد لنقول: حينما نتحدث عن الطيب صالح فنحن نتحدث عن كاتب عالمي، وهو إذن كاتب عالمي إفريقي عربي. كما أن هذه المباحث متوافرة لدى الأشقاء السودانيين، ويمكن التوسع فيها بالاطلاع على دراسات كل من الدكتور علي عبد الله عباس، والدكتور مروان الرشيد، والدكتور حامد الدود، وذلك بإخراج بحوثهم وتلخيصها ونشرها في الأقسام الدوريات الثقافية.

نجيب محفوظ (يمين) وإبرهيم الكوني (يسار)

من هنا فالمتلقي الخليجي مثلاً: قلما يعرف من أدباء إفريقية العربية إلا بضعة كتاب، على رأسهم الطيب صالح ونجيب محفوظ وإبراهيم الكوني والطاهر بن جلون، وقبل نحو عشرة أعوام – أي قبل جوائز البوكر وأخواتها – كنت عندما تسأل المتلقي الخليجي عن مبدعي السودان، فقلما تلتقط ذاكرته شيئاً أبعد من الطيب صالح إلا أن يكون محمد وردي مثلا، الذي صدرت فتوى نادرة في الحجاز من أحد أئمة المساجد بأن سماع أغانيه خاصة لا يدخل تحت دائرة تحريم المعازف!

ومن المفارقات التي تحضرني: أننا عندما نطلق على الطيب صالح مصطلح الأديب العالمي: نتذكر معاً أن أول من أطلق لفظ “أدب عالمي” هو الألماني غوته، وفي مقال كتبه الناقد الدكتور أحمد زياد محبك يؤكد أن الأدب العربي بعامة لم يحظ بالاهتمام العالمي إلا في النادر، في مثل رسالة الغفران، ثم في القرن التاسع عشر لدى جبران خليل جبران، الذي ساعده على الوصول إلى العالمية أنه يكتب باللغة الإنجليزية.

وعندما أطلق غوته هذه العبارة في النصف الأول من القرن التاسع عشر قابلها الفرنسيون بسخرية شديدة وعلى رأسهم بول مان تييغم، ذلك أن فرنسا كانت مشبعة ومتخمة بأدبها الفرنسي ضمن تكوين الأدب الأوربي. غير أنّ غوته كان محقاً عندما تحدث عن قدوم هذا النوع من الأدب، وهانحن أولاء نتحدث عن أحد أقطابه.

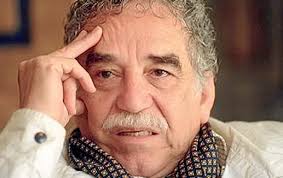

غوته (يمين) وماركيز (يسار)

ومن النقاط التي تجدر الإشارة إليها أننا عندما نتحدث عن الأدب العالمي فإن كثيراً من المثقفين يحملون في أذهانهم تصوراً للأدب العالمي لا يتضمن الاعتراف بالخصوصية للموضوع والمضمون والطرح الفني في الأدب العالمي المعيّن، فيتوهمون أن خصائص الأدب العالمي يجب أن تكون متحدة في المضمون والطرح، وهذا إنما حصل نتيجة للخلط بين العالمية والعولمة.

فالعالمية اختيار ثقافي حر، وهي طموح إنساني وحلم جميل، غايته التعارف والتواصل بين الشعوب، والحفاظ على الخصائص القومية والمحلية لثقافة كل شعب. وأما العولمة فهي محاولة تسخير جميع الثقافات لخدمة ثقافة القوي؛ لتحقيق أهدافه التوسعية، وتمارس أثناء ذلك قتل الخصائص القومية والمحلية، وتحويل الثقافة إلى ما يشبه شركة واحدة متعددة الجنسيات، تعتمد أسلوباً وضرباً واحداً من الفن، تسخر له المواد الأولية في الثقافات المتعددة كما هو حاصل في عالم الاقتصاد تماماً، وهذا يؤدي إلى أن تكون المواد الأولية في الثقافات المتعددة معروضة في جذع واحد، هو الثقافة التوسعية الأقوى.

لقد أبدع الطيب صالح أدباً عالمياً، فور كتابته موسم الهجرة إلى الشمال، وذلك قبل نحو نصف قرن، وذاع صيت روايته قبل انفجار صيت رواية مئة عام من العزلة، التي نشرت بعد موسم الهجرة إلى الشمال بعام واحد، وقد قوبل الطيب صالح بظلم كبير من أدباء نوبل ومن عائلة نوبل نفسها، بسبب عدم غزارة إنتاجه الأدبي، وهو القائل: أنا لست مصنعا حتى أنتج.

وتُرجمت رواية مئة عام من العزلة إلى أقل من اللغات التي ترجمت إليها رواية موسم الهجرة إلى الشمال، ومع ذلك فكتاب نوبل لم يكونوا يشيرون إلى كتابات الطيب صالح، ولا إلى روايته العظيمة، حتى اللاتينيون منهم، رغم أن عقدة العالم الثالث كان ينبغي لها أن توحدنا معهم في الاهتمام على الأقل.

ولذلك فقد صدف – بوصفي قارئاً خليجياً – أن كان اطلاعي على رواية موسم الهجرة إلى الشمال تالياً قراءتي لرواية مئة عام من العزلة، وهذا ما جعلني أتعجب حين أجريت المقارنة بين الروايتين فيما يتعلق بالغرائبية السحرية، وهو ما جعلني أشك وأبحث في مسألة الغرائبية، وهل يصحّ ما يقال إن مبدأها أمريكي لاتيني؟ لأكتشف أن الغرائبية المنسوبة إلى الأدب اللاتيني لدى ماركيز سبقه إليها كاميلو خوسيه ثيلا في أعماله، رغم أنه حصل بعده على جائزة نوبل بسبع سنوات، وبحثت أكثر لأجد جذور الغرائبية المنسوبة إلى أمريكا اللاتينية موجودة في كتابات غوغول الروسي، بخاصة في كتابه قصص قرب قرية ديكانكا، ولأجد أن غرائبية كافكا في المسخ كانت مؤصلة في قصتي الأنف والمعطف الروسيتين، وهذا ما جعلني أعيد النظر، وأرى أن غرائبية الطيب صالح هي غرائبية أصيلة مستمدة من الثقافة الشعبية المحلية الخاصة به، وليست مستقاة من أي غرائبية هنا أو هنالك، إلا أنها لم تأخذ حقها من الالتفات حتى الآن، ولهذا فإنني أقترح على الباحثين الأكاديميين السودانيين إفراد مسألة العجائبية السحرية في الرواية السودانية جذورها وأنماطها بالبحث. فالشجرة التي تعطس في قصص قرية ديكانكا لدى غوغول ترتجف وتسبح وتقول: “يفتح الله، يفتح الله” في قصة الطيب صالح المسماة: نخلة على الجدول. والبعوض الذي يمتص دماء الماركيزات في روايات غابرييل ماركيز ليس بعيداً عن ذباب البقر الذي يشبه الحملان، ويمتص وجه الخطيب المبعوث من الحكومة في دومة ود حامد.

لقد اختطّ الطيب صالح لنفسه خطاً متوسّطاً بين نجيب محفوظ وإبراهيم الكوني. فهو فيما يتعلق بتقنية الحوار لم يكن مقتضباً وواقعياً تسجيلياً فحسب كما كان نجيب محفوظ وهو يهتم بنقل أشكال حياة الطبقات الوسطى من المجتمع المدني المصري.

كما أنه لم يغرق في الأساليب الخطابية الأسطورية كما غرق في فيها الكوني، وهو يحاول أسطرة كل عبارة طارقية، وتحويلها إلى ميثيولوجيا إغريقية. إضافة إلى أنه كان أميناً في النقل ولم يتجاوز واقع البيئة المطروحة أيضاً كما تجاوزها الكوني، ومن هنا فهو يعدّ كاتباً وسيطاً بينهما في نظري من حيث الالتزام الفني، ولا أعتقد أنهما تميزا منه بشيء أكثر من كثرة الإنتاج.

ومن الطريف المستحق للذكر أن الطيب صالح إلى جانب وصوله السريع إلى العالمية، وهي لا تزل حلماً بعيداً لم يداعب أجفان العرب، إلا أنه إضافة إلى ذلك انتشر في الأوساط العامة، إذ إن رواياته استطاعت أن تعمم مفردات سودانية مجهولة وتحولها إلى كلمات شهيرة تطلق على أسماء المحالّ والمتاجر في السودان وبعض المدن العربية، مثل عبارة “مريود” التي يتحدث عنها الكاتب محمد المكي إبراهيم قائلاً (بتصرف):

“التقط أديبنا الأكبر-الطيب صالح- تلك المفردة وأطلقها اسما لبطله، ومن ثم عنواناً لروايته، فكأنه أعطاها حياة جديدة؛ إذ سرعان ما أصبحت اسماً للمحلات والبقالات واللواري والشاحنات، كما أصبحت اسماً معتمداً لمجلة أطفال ترأس تحريرها واحدة من ألمع الأقلام النسائية.

وفي حين أتت تأتي أكثر التسميات الشهيرة من قواميس العربية وكتبها القديمة، جاءت “مريود” من صميم اللهجة السودانية الدارجة وسياقاتها المعهودة. والواقع إن في ذلك نوعاً من الفأل، فأديبنا الطيب صالح هو نفسه من أجدر الناس بالريدة وصفة المريود، فقد انحازت إليه قلوب السودانيين وقلوب العرب العاربة وغير العاربة وقلوب الكثير من أبناء آدميتنا الخواجات. وفي كل تلك الفصائل تأخذ ريدة الطيب صالح شكلاً متقدماً من أشكال التعصب والتفضيل على المتقدمين والمتأخرين”.

ويتابع المكي متحدثاً عن الاهتمام الغربي ونظرته إلى أدب الطيب صالح -وهو الأمر الذي طالب برصده الباحث المتخصص في أدب الطيب صالح: عبد الرحمن الخانجي، وذكر أن الكاتب العربي أهمله تماماً- يقول المكي (بتصرف أيضاً):

“في إحدى جامعات نيويورك اكتَشفتْ عظمة الطيب صالح أستاذة للأدب الأفريقي هي كونستانس بيركلي، وما زالت تلهج بذكر الطيب حتى ذهبت إلى التقاعد، وبدت ولا شك أنها سعيدة بتكرار اسمه الميمون، فهي سيدة أمريكية إفريقية الأصل، ويسعدها أن يكون من بني قارتها الأم من هو في مثل عبقرية الطيب وتفوقه الفكري. ثم هنالك البروفسور غودوين، الذي روى حكايته صديق الطيب الأستاذ الفاتح إبراهيم، فقد أسبغ الرجل على الطيب من الأوصاف ما ظل يضنّ به بعض مواطنيه وبني جلدته”.

أنتقل الآن في الفقرة الأخيرة إلى محاولة ذكر أمثلة من الوعي المبكر لدى مثقفي العرب بأهمية إبداع الطيب صالح، وذلك لأنّ عمل موسم الهجرة إلى الشمال وعرس الزين وبقية الأعمال، انتهاء بمنسي، كانت أعمالاً خاطفة للبصر ملهمة للبصيرة، وما أعرف كاتباً أو مثقفاً قارئاً اطلع على أدب الطيب صالح إلا وأحدث فيه أثراً كبيراً، وجعله يعيد برمجة مفهوم الإبداع الروائي في ذهنه.

ذلك أن أعمال الطيب صالح لا يخرج القارئ منها كما يدخل إليها. وليس هذا كلاماً إنشائياً بحتاً، بل هو استنتاج جاء من معطيات متعددة، فهاهوذا الكاتب عبدالباري عطوان في مقال له عن مفارقات الطيب صالح اللندنية يعترف بأنه كان يقلد الطيب صالح في كتابة القصة؛ بمحاكاة أسلوبه في عدد من القصص المستوحاة من أجواء اللندنية. وهاهوذا الخانجي في كتاباته يصل به إلى أن يحاول أن يضع أدبه في مصاف أدب المقاومة، ويصوره لنا أحد طرفي ثنائية المواجهة، بين الحديث والقديم، المستعمر والمقاوم، مواجهة الحياة والموت، والقبح والجمال، والخلود والفناء، الظلم والجزاء، مستمداً ذلك من رواية موسم الهجرة إلى الشمال ومن بقية أعماله كبندر شاه وغيرها. وهاهوذا الروائي السعودي عبده خال في لقاء تأبين الطيب صالح الذي أقيم في معرض الرياض الدولي للكتاب بتاريخ 9/3/2009م يعترف بأنه تأثر أكبر تأثر بأدب الطيب صالح، وأنه فوجئ وتشرف بأن الطيب صالح ذكره من ضمن الأسماء التي قرأها، إلى غير ذلك من الشهادات التي لو تفرغت لحصرها لاحتاجت إلى أوقات طويلة.

لقد استطاع الطيب صالح أن يصنع لنفسه دومة كدومة ود حامد، دومة سامقة تستعصي على الفناء على مدى التاريخ الإبداعي، واستطاع في عدد قليل من الأغلفة أن يقنع العالم بأن يضع إبداعه الروائي والقصصي في قائمة الكلاسيكيات الحديثة، كلاسيكيات القرن العشرين، وأصبحت رواياته مما يسميه الروائي التشيكي كونديرا في كتابه “الستارة” بالأعمال فوق التاريخية، أي تلك التي تبقى على متانتها الجمالية، وجدتها وإدهاشها، رغم مضيّ العهد بها، دون أن يؤثر مرور الزمن في قيمتها الفنية، وضرب لذلك عدة أمثلة للأعمال التي تظل فوق تاريخية، وذلك هو التأويل المنتظر لنفهم كيف أنّ هذا العمل القصير “موسم الهجرة إلى الشمال” لا يزال يصدر عنه هذا الصدى القويّ رغم مرور نصف قرن من الزمان على كتابته.

لقد مضى الطيب صالح إلى ربه، وترك خلفه إرثاً ثقيلاً من حيث المضمون ومن حيث المسؤولية الملقاة على العواتق تجاهه. والمنتظر من الإبداع السوداني أن يقدم لنا دومة أخرى، بجوار دومة الطيب صالح، فالمثل يقول: ابن الوز عوام. ويا معشر المبدعين السودانيين – بعيداً عن بهرج البوكر العربية وأخواتها – إن صوتكم قد وصل إلى العالم من خلال الطيب صالح، فلا تتركوا للأيام فرصة لأن تجعل هذا الصوت يضعف أو يتلاشى.