“تسقط بس”.. “يا مزكِّي وحالك يبكِّي”

الاعترافُ بالأزمة أقصرُ طريقٍ لحلِّها، هذا ما يقوله المفكرون والفلاسفة والسياسيون والإستراتيجيون، وكلُّ من له علاقة بحياة الناس.

تجاهلُ الرئيس عمر البشير في خطابه، بمناسبة ذكرى الاستقلال، الحراك الشعبي مؤشِّرٌ سلبي، ويؤكد أنَّ النظام لم يستوعب الموقف بعد، وأنه ماضٍ في غيِّه القديم.

الخطاب تضمن وعوداً ودعواتٍ مكرورةً ملَّها المواطنُ، ولم يعدّ مستعداً لسماعها.

وكان للنظام أن يقيس على مطالب تجمع المهنيين، فقد كانت في بداياتها محصورة في زيادة الحد الأدنى للأجور، وكان الفارق بين ما قدره التجمُّع وما قدرته الحكومة شاسعاً، فأصر التجمع على مطلبه إصراراً عظيماً، وفي النهاية كان الأمر مطلبياً.

بدأ الحراك في عطبرة، وكان التركيز في حل الضائقة المعيشية التي يعانيها المواطنون، لكن الحكومة تعاملت أمنياً، وسقط الضحايا من اليوم الأول، واتسعت دائرة الحراك سريعاً لتشمل كل مدن السودان تقريباً، وكان التعامل العنيف دليلاً كافياً للمواطنين على أن الأمر أكبر من أزمة العيش، والصفوف، والتردي في الخدمات.

لقد تبيّن للمواطن البسيط أنَّ أزمته ليست في نكد الحياة الذي يعانيه، ولكن في الأسباب التي أوصلته إلى هذا الدَّرك السحيق، حتى هانت حياته على الحكومة وأمنها.

وتتسع دائرة التظاهرات يوماً بعد يوم، ومع كل عنف تمارسه الحكومة قولاً وفعلاً، ضرباً وإطلاقَ رصاص، يكتسب الشارع جمهوراً عريضاً، وينال الحراكُ شرعيةً، ويرتفع سقف المطالب، وقد بلغ أقصاه، بعد أن وصل المتظاهرون إلى محطة “تسقط بس”.

كان هذا الشعار كافياً لكي يستمع الرئيس إلى الشارع، ويحاول على الأقل تطييب خاطره بدايةً بالاعتراف بأن –الشارع- على حق، وبأنه –الرئيس تحديداً – أخفق، وأنَّ هذا الإخفاق هو ما قاد إلى الغضب العارم في كلّ ركنٍ في البلاد.

ولكنه بدلاً من عمق النظر والتحليل في هذا الحراك الذي أذهل المراقبين، لجأ، وبسرعة فائقة، إلى معلبات الدكتاتوريات الجاهزة من عيِّنة “الفئة المندسة”، و”المخربين”، و”عملاء إسرائيل”، ولم يقل له أحدٌ من مستشاريه أنَّ هذا الفيلم قديم، ونهايته “وحشة”.

وكان ردُّ الشارع قوياً وعميقاً، لأنه ليس هو الشارع ذاته الذي سار فيه البشير في عام 1989م، فقد أصبح أكثر وعياً وإدراكاً، وأكثر انفتاحاً، ولم يعدّ حصراً على مَنْ هم في داخل الوطن، إذ تقلَّصت مساحة البلد أرضاً بانفصال الجنوب، ولكنها اتسعت حضوراً وانتشاراً بفعل سياسة التهجير التي اتبعها النظام، وأصبح الوطن بحجم العالم، ففي كل ركن فيه سودانيون فاعلون ومتفاعلون مع أحداث وطنهم، وكلُّ سوداني يهاجر ويغترب يحمل السودان بين حناياه، ويُرضِعُ أبناءه حبَّه والانتماء إليه.

وهذا السودان الواسع كان السببَ في تجاوز الحصار الإعلامي الذي مارسته الفضائيات العربية بحسابات المصالح مع نظام يتلوَّن، ويلعب على كلِّ الحبال، واستطاع السودانيون في الداخل والخارج أن يشكلوا قوة ضاغطة، وقادرة على إيصال صوت الشارع، وإسماع الدنيا، فلم يُجْدِ قطع الإنترنت، ولا تواطؤ شركات الاتصالات، ولا الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي، بل استطاع شباب الثورة في الداخل والخارج أن يهكِّروا المواقع الرسمية المهمة، ويعطِّلوها عن العمل.

وهذا السودان الجديد أيضاً أسقط ورقة العنصرية التي أرادت الحكومة أن ترعب بها المواطنون حتى يحتموا بها من الإرهابيين المفترضين، وجاءت الأصوات مدويّةً في موكب الاثنين، والحناجر ترددّ: “يا عنصري ومغرور كل البلد دارفور”، رداً على محاولتها إلصاق تهمة التخريب بحركة عبدالواحد.

وتتواصل أخطاء الحكومة من العنف المفرط، إلى التحريض السَّافر من الرئيس شخصياً على قتل المتظاهرين السلميين، إلى محاولة ممارسة العنصرية، وتحريض المواطنين على بعضهم، إلى أن نصل إلى التجاهل التام في خطاب ليلة الاستقلال، وما سبقه من تعامل أمني في موكب الاثنين بدت فيه الحكومة كأنها تصد غزواً خارجياً.

ومن يتعمَّق في خطاب الرئيس يجد إصراراً على السير في الطريق ذاته، فالحكومة تدَّعي أن الأزمة سببُها خارجيٌّ في المقام الأول، ثم تصرُّ على أنها عابرة، وأنها بعد فشل 30 عاماً وجدت الحل في برامج ومشروعات، لم توضح كنهها، وفي الاعتماد على الكفاءات، في اعتراف مبطَّن بأنها لم تكن تعتمد عليها.

وتتكئ الحكومة على مخرجات حوار وطني لم يحدث أبداً في الواقع، وتعوِّل على أحزاب الفكة التي سببَّت ترهُّلاً، وكانت وراء ضياع المليارات على استقطاب نفعيين لا وزن لهم في الخريطة السياسية، وها هي تبرز مباركاتهم للحكومة، وتلمِّعهم إعلامياً، وتبشِّر بدستور وطني وانتخابات نزيهة، لم تهيِّئ لها البيئة المناسبة.

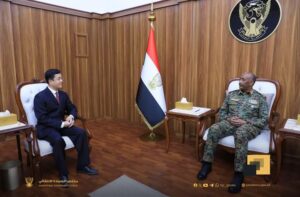

ويعطي النظام لنفسه حجماً أكبر مما هو عليه فعلياً، بادعِّاء أنه من يصلح ذات البين في أفريقيا، فهو مَنْ حل مشكلة الفرقاء في جنوب السودان، وهو السَّاعي إلى وضع حلٍّ في أفريقيا الوسطى، وليبيا، وهو من يعيد سورية إلى حضنها العربي، والمفارقة أنه في الوقت نفسه تشتعل الاضطرابات في الجنوب الجديد، وتعاني دارفور، وكردفان، وتتهدد أهل الشمال السدود والسيانيد، ويعيش أهل الشرق على كوارث صحية وبيئية ومعيشية لا تنتهي، ويعاني الوسط من ضيق سبل العيش مع تهاوي المشروعات الزراعية، وأكبرها مشروع الجزيرة، وتتراكم كل هذه الأزمات وتتجسد حية في العاصمة، ويخلق النظام قوات مسلحة في موازاة للقوات النظامية، في لعب واضح بالنار، ومع هذا كلِّه، يختتم الرئيس خطابه بأنَّ السودان أصبح مركزاً لصناعة السلام.

اشتعال الشارع مع عدم القراءة الصحيحة من النظام يؤدِّيان إلى نتيجة واحدة نعلمها جميعاً، وبردِّ الفعل الحكومي يكون النظام قد اختار السير في الاتجاه الخاطئ، الذي يؤدي إلى انسداد الأفق السياسي، إلى جانب التباعد بين الحزب الحاكم والقوى السياسية الحقيقية، مع افتقاد “الإدارة الرشيدة” لموارد البلاد باعتراف البشير، يصبح خيار الشعب: “تسقط بس”، وهو خيارٌّ ليس سهلاً على الشعب والنظام معاً، إلا إذا تعقل النظام وغلَّب مصلحة العباد والبلاد، على المصالح الضيقة، وهذا يتطلب عزّماً شديداً، ومجاهدة النفس الأمارة بالسوء.

وأختم بالقول: إنَّ تحوُّلَ السودان إلى مصنع للسلام، كما صرح البشير في خطابه، ونشاطه المحموم – حسب هذا الادِّعاء- لاستتباب الأمن عربياً وأفريقياً، وجمع الرؤوس في الحلال، يذكرني بأحد أجدادنا ممن كانوا يعيشون في مصر، إذ كان يرسل مالاً على سبيل الزكاة لكل المحتاجين في البلد، ولا يرسل لأبنائه، فما كان من إمام المسجد الذي لجأت إليه زوجةُ هذا الجدّ المغترب ليكتب لها خطاباً إلى زوجها، إلا أن افتتح الخطاب بقوله: “يا مزكِّي وحالك يبكِّي”.