الجرح في القلب على مسؤولية صاحبه

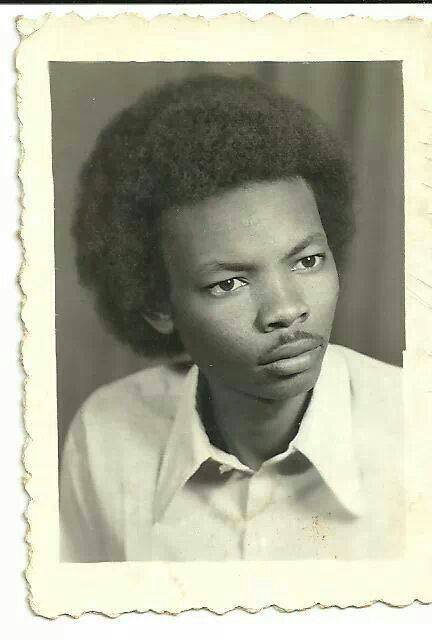

فيصل محمد صالح عن معتصم جلابي

(1)

صباح عادي من صباحات أكتوبر 1996م. جرس التليفون يرن في شقتي الصغيرة على شارع زكي عثمان بالدقي، من أعمال القاهرة. على الخط الصديق الكاتب الصحفي محمد الأسباط من جدة.

“البركة فيكم. معتصم جلابي مات أمبارح بالليل بالرياض. كان كويس، بس شعر بشوية تعب. مشى البيت يرتاح. توفى في السرير”.

بعدها بساعات جاءني صوت الشاعر عصام عيسى رجب، صديق معتصم، ورفيق أيامه في الرياض، ينقل، بنفس الصوت المذبوح، نفس النبأ، ونفس الجرح.

………………………

معتصم جلابي كان صديق العمر، وخدن الروح. درسنا معا بالقاهرة، وتساكنا زمنا، ولكم سحنا وتصعلكنا في شوارع القاهرة سويا. كنت أدرس الإعلام وكان يدرس الاقتصاد والعلوم السياسية. جمعتنا هوايات واهتمامات وقراءات مشتركة، ثم تنظيم سياسي واحد، حاصرناه بقوة لنجعله عضوا فيه، رغم أن كل من يعرفه يدرك أنه إنسان يصعب أن يحتويه إطار سياسي. قال لي مرَّة بسخريَّة فيلسوف:

“تعرف ما الذي يجمعنا؟! نحن شخصيات سهلة، نقبل الناس على علاتهم، وليست لنا عادات لا نتنازل عنها”!

ثمَّ أضاف ضاحكاً:

“بالمناسبة هذا دليل على عدم اكتمال الشخصية! في صغري كانت تعجبني العادات المميزة لبعض الناس .. هذا لا ينام داخل غرفة، وذاك لا ينام والنور مضاء، وفلان لا يأكل الملوخية، وعلانة لا تأكل خارج البيت، أما أنا وأنت، فنأكل أي شئ، وننام في أي وضع، ونصاحب كل الناس .. شخصية مافي”!

كان إنساناً مبهجاً ومبتهجاً في أقسى لحظات الأسى والحزن. لديه طاقة هائلة على زرع البسمة في الشفاه، وانتزاع الضحكة من الناس. يعرف كيف يحيل لحظات الملل والسام للحظات مشوقة. كنا، أيام انتخابات اتحاد الطلاب السودانيين، نسهر، مجموعاتٍ، حتى الفجر، ولا تمل ولا تسأم المجموعة التي تضم معتصماً.

التقينا، أول مرة، عام 1980م بعمارة النصر بالجيزة، في نفس الشقة التي سكنها، بعد سنوات من ذلك، الفنان الموصلي. كان معه فردته وزميله في الكلية عادل وداد. ومنذ اليوم الأول صرنا أصدقاء، حسب عادته وطريقته. قال لي إنه اختار كل أصدقائه من اللحظة الأولى، وكذلك حبيباته اللائي سعد بهن حيناً، وشقي بهن أحياناً أخرى، وكتب لهن، في الحالين، أجمل ما يمكن أن يكتبه إنسان، فقد برع في أدب الرسائل بشكل مدهش، وما زلت عاكفاً، مع بعض الأصدقاء، على تجميع رسائله إلينا لننشرها في كتاب. بل إن واحدة من أجمل قصائده (أسفار غريبة لحالة عشق ممنهجة) كانت في الأصل مقاطع شعرية داخل خطاب مطول بعثه إليَّ من الرياض، وأنا طالب دراسات عليا بجامعة ويلز بكارديف (1986 1988م)، فاستخلصت تلك المقاطع، ونشرتها له في إحدى الصحف. كانت القصيدة التي لا أحفظها الآن، تحكي قصة علاقة عاطفية من البداية (سفر الرؤيا)، بكسر السين بالطبع، مروراً بالمراحل كلها (سِفر الاندهاش)، (سِفر التودد)، (سِفر الانبطاح)، وانتهاءً ب (سِفر التماسك). فكان أن قصدت، عندما كتبت رسالتي – قصيدتي إليه بعد انقطاع مراسلاتنا لفترة، أن أسميها (سِفر السكوت)!

(2)

لا أعرف شخصا يعرف كل شئ، ويجيد كل شئ، مثل جلابي. كانت حكمته المفضلة أن على الإنسان أن يعرف شيئاً من كل شئ. يقول إنه يجب أن تكون لديك كم قصيدة، وكم قصة، وتحفظ كم مدحة، واغنيتين تلاتة، وتكون بتعرف تصلح الحنفيات، والكهرباء، وتنجد العناقريب، و”تدق البنقز” .. كمان! ثم يضيف: “وتكون بتعرف تقلب هوبة .. ولو في طريقة تتعلم مشي العقرب يكون أحسن .. الدنيا ما معروفة .. يمكن تتزنق وتحتاج لواحدة من الحاجات دي”!

كان يكتب القصة، والشعر، والرواية، والنقد، والأدب السياسي، والأدب الساخر، ويترجم كتباً، ومصطلحات اقتصادية، ويجيد كل ذلك بصورة مدهشة، وببراعة لا تدانى، بل ابتدع شيئا عجيبا أسماه (الأدب المترجم). كانت لديه كراسة تضم عدداً من القصائد التي يزعم أنها مترجمة عن الأدب الإنجليزي، ويسندها لشعراء بعضهم معروف وبعضهم مجهول، كيتس وشيلي واليوت ووردزورث. كانت تحمل أسماء أشجار، ونباتات، وطيور، وملامح، ومفردات البيئة الإنجليزية .. بائع الحليب، الجارة العجوز، طائر السنونو، الجليد وبعض صبية يتقافزون فيه. عرضناها على كتاب ونقاد سودانيين ومصريين فأشادوا بها وباحتفاظها بروح الشعر الإنجليزي. ولم تكن مترجمة “ولا حاجة”، فقد “قطعها” هو “من رأسه” بنفس البراعة التي يجيد بها كل شئ، لكنه لم يكن يتعامل مع أي من هذه الأشياء بجدية .. لم يكن يعتبر نفسه شاعراً ولا كاتباً ولا أي شئ.

كان يكتب كثيراً، ويرمي الأوراق في كل مكان، لدرجة أن ما تم إنقاذه من إبداعه، وسط كل هذه الفوضى، لا يساوي عُشر ما كتبه طوال حياته القصيرة. وفي فترة القاهرة كنت أجمع له ما أجده، وعندما كان في السعودية فوجئ بأني نشرت له بعض الأعمال في الصحف. كان بعضها غير مكتمل، فعملت على إكماله، كما حدث مع قصة قصيرة اسمها (الصوت تقتله فاطمة التي تضحك خبزا وتلاميذاً)! وحين جاء السودان، في إجازة وحيدة عام 1988م، مازحني قائلاً:

“تعرف النقاد الحصيفين لما يشتغلوا على أعمالي حيكتشفوا فجأة بعض الهبوط في مستواها، ونقاط ضعف في بعض مقاطعها .. إستعد لتحمل المسؤولية”!

في القاهرة اعتدنا أن نكمل أعمال بعضنا البعض، وأن نكتب نصوصاً مشتركة. وأذكر أننا كنا نسخر من النصوص الغنائية السودانية بتقليدها، وقد كتبنا عدة قصائد نسبناها للشاعر عزمي احمد خليل، وكان لجلابي النصيب الأوفر فيها، لكن أشكُّ أن عزمي نفسه يستطيع التفريق بينها وبين أعماله. وكتبت عام 1982م قصيدة اسمها (الموت حبا)، وأهديتها للثائر الأيرلندي بوبي ساندز الذي قاد مجموعة معتقلي الجيش الجمهوري الإيرلندي في السجون البريطانية للإضراب عن الطعام حتى مات عدد منهم، وكان هو أولهم، فاضطرت الحكومة البريطانية للرضوخ لطلباتهم. وكان ساندز نفسه شاعرا وكاتبا. لكن، بعد الفراغ من القصيدة، لم يعجبني مطلعها، فعكفت على تعديلها، فإذا بجلابي يقف خلفي، ويمسك بالقلم، ليضيف بيتاً لم يكن موجودا فيها، هو: “كان صيفاً من غضب” بعد بيت: “قائد الحراس يفتل شاربيه”، فأصبح المقطع: “كانت المَلِكة، في سَاحَةِ القصر، تحيِّ الزَّائِرينْ/ وشقيقتها تناجي، في زوايا القصر، عاشِقْ/ قائِدُ الحُرَّاس يَفتِلُ شَاربَيْهِ/ كان صَيْفاً من غَضَبْ/ يَومَها غَنَّتْ على الشُّرفةِ بُومَة/ بوبي ساندز يلفظ الأنفاسَ فِي قاع السُّجونْ/ تمَّت الليْلة أبياتُ القصيدة/ وانتهَتْ كلِماتُ عِشْق أرَّقتْ أجفانَ راهِبْ/ وَعَظ الناسَ، صَبَاحَاً، فِي الكَنِيسَة/ عَلمَ الأطفالَ، ليْلاً، حُلمَ إيرلندا الشَّهيدَة”!

أحسست أن القصيدة وقفت على سوقها خضراء تعجب الناظرين. لكن ظل هذا البيت مدخلا للابتزاز، كلما تشاجرنا يقول لي جلابي:

“رجِّع لي (كان صيفا من غضب) بتاعي .. والله قصيدتك تكوِّع عديل”!

(3)

ولم أعرف أحداً لديه براعة الإلمام بكل القضايا في الدنيا مثله. حين كانت البنيويَّة موضة جديدة جمع كل ما كتب فيها باللغتين العربية والإنجليزية من كتب ومقالات، وكانت تلك أول مرة في حياتي أسمع فيها بأسماء رولان بارت، ودوسوسير، ويمنى العيد، ومدرسة فرانكفورت، وخلال شهرين كان قد عرف كل شئ و”فنط” البنيوية، كما كان يقول؛ لكنه ما لبث أن ترك كل ذلك وراء ظهره وجعل منه، كعادته، مادة للسخرية والتندر!

وكان إذا أعجبه شئ من الأدب العالمي قرأه وحفظه، نعم حفظ مقاطع كاملة منه! هكذا كان يفعل مع الشعر والقصص والروايات، وحتى كتابات كولن ولسون.

حين سمعنا قصيدة محمد طه القدَّال (مسدار أبو السرة لليانكي) للمرة الأولى عام 1982م، كان مرجعنا لفك طلاسم اللغة هو معتصم جلابي. وكان يحفظ شعر درويش، ومعظم مقاطع “حكاية البنت التي طارت عصافيرها” لبشرى الفاضل، ومقاطع من نهج البلاغة للإمام علي كرَّم الله وجهه. ووجدت لديه (العهدان القديم والجديد)، فقلت له هذه فرصة لنقرأ (موعظة الجبل). كان مستلقياً على سريره وأنا أقلب في الكتاب، فإذا به يبدأ في تلاوة النصِّ الكامل من الذاكرة: “طوبَى للمسَاكين بالرُّوحْ، لأنَّ لهُم ملكوتُ السَّمَواتْ. طوبَى للحَزانى، لأنهُم يتعزُّونْ. طوبَى للوُدعاءِ لأنهُم يرثونَ الأرضْ. طوبَى للجياع والعِطاش إلى البرِّ، لأنهُم يشبَعُونْ. طوبَى للرُّحَماءِ، لأنهُم يرحمُونْ. طوبَى لأنقياءِ القلبِ، لأنهُم يُعاينونَ اللهْ. طوبَى لصانِعِي السَّلام، لأنهُم أبناءَ الله يُدعَوْنْ. طوبَى للمَطرُودِينَ مِن أجْل البرِّ، لأنَّ لهُم ملكوتُ السَّمَواتْ. طوبَى لكم إذا عَيَّروكُمْ وطردوكُمْ وقالوا عليكُم كلَّ كلمةٍ شِرِّيرَةٍ مِن أجلي كاذبينْ .. وأمَّا أنا فأقولُ لكُم لا تقاومُوا الشَّرَّ، بَلْ مَن لطمَك على خدِّك الأيمَن فحَوِّلْ لهُ الآخَرَ أيضاً. ومَن أرادَ أن يُخاصِمَكَ ويأخُذ ثوبَكَ فاترُك لهُ الرِّدَاءَ أيضا. ومَن سخَّركَ مَيْلاً واحِداً فاذهبْ معهُ اثنينْ. مَن سألكَ فأعطِهِ. ومَن أرادَ أن يقترضَ منكَ فلا تردَّهُ .. سَمِعتُمْ أنَّه قيلَ تحِبُّ قريبَكَ وتبغضُ عَدوَّك. وأمَّا أنا فأقولُ لكُم أحِبُّوا أعداءَكُم، باركُوا لاعِنيكُم، أحسِنوا إلى مُبغِضيكُم، وصَلوا لأجل الذين يُسيئونَ إليكُم ويطرُدُونكُم، لِكَي تكُونوا أبناءَ أبيكُم الذي فِي السَّمَواتْ، فإنه يُشرقُ شمسَهُ على الأشرار والصَّالِحِينْ، ويُمطِرُ على الأبرار والظالِمِينْ، لأنه إنْ احبَبْتُمْ الذين يُحِبُّونَكُم فأيُّ أجْر لكُمْ”؟

رغم كل هذا لم يكن معتصم، كما قلت، يتعامل بجدية مع ما يكتب، ولم يفكر في جمع ما كتبه في المرحلة الأولى، ربما لأن من يقرأ نصوصه مخطوطة لن يستمتع بقراءتها مطبوعة!

في المرات القليلة التي كنا نقنعه فيها بنقل النص، وكتابته بشكل جيد، كان يستعين بالاقلام الملونة، وكان صاحب خط جميل، فيعكف على كتابة النص ليصبح لوحة تشكيلية مختلفة الألوان ذات الدلالات والعلاقات بالمقاطع. وقد نشر في تلك الفترة قصتين، هما (الحانة العريقة ومنحنى الإغاظة)، و(ديك الجن يشرب حزنه ثانية)، في مجلة (الأبواب) التي كان يصدرها بالقاهرة الزملاء الدكتور لاحقاً عادل طيب الأسماء، وحسن البطري، والصديق الراحل الدكتور محمد علي بابكر.

وعند عودته للسودان عام 1984م ضاعت منه، في الطائرة، حقيبة حَوَت أهم نصين كتبهما، وأحدثا ضجة بالقاهرة، هما روايته القصيرة (ملحمة الهبوب)، شديدة التركيز، والمحتشدة بلغة مدهشة، وتفاصيل حميمة لحبيبين كانا على موعد، فبدءا استعداداتهما، منذ الصباح، بالاهتمام بتفاصيل كثيرة، لكن عند حلول الموعد هبت عاصفة عنيفة أفسدت زينتهما وأناقتهما وألغت الموعد. أما النص الآخر فهو قصيدة مطولة بعنوان (إعادة استجواب الغراب في مقتل هابيل)، عن الحرب الأهلية اللبنانية، لا أظن أني قرأت مثلها في تلك السنوات، وكانت سعادتي كبيرة بأن أسهمت بإضافات وتعديلات لبعض مقاطعها، وإن هامشياً بما لا يساوي شيئا أمام عظمة النص. أما قراؤه ونقاده المخلصون فكان أهمهم عادل وداد ومختار مختار، زملاء السكن، ومستودع الأسرار، وخزانة الشجون وحكايا القاهرة وأوجاعها.

أذكر أن طالبة جديدة بالقاهرة قرأت كراسة (ملحمة الهبوب) عند زميلة لها، فانبهرت بالنص، وسعت للتعرف على معتصم جلابي، وعثرت على العنوان، وجاءت تزوره، وكنت موجوداً. كانت شابة صغيرة ممتلئة بالبراءة وحب القراءة، ومتذوقة جيدة. كانت تتحدث بحماس وانفعال وارتباك، وتحرص على مخاطبة جلابي بأدب شديد، ومناداته بلقب “الأستاذ”! لم يعجبه ذلك الجو الرَّسمي، فحاول التخفيف منه بالإكثار من المزاح، فما زادها ذلك إلا ارتباكاً. ولما يئس التفت إليَّ متسائلا بحيرة: “أغني ليها”؟! قالت الطالبة إنها تمنت في حياتها لقاء مبدعَين اثنين: أمل دنقل ومعتصم جلابي، وقد مات أمل دنقل، لكنها سعيدة بلقاء جلابي! لم ننم تلك الليلة، ولا ليال طوال بعدها، فقد كان مطلوباً مني أن أحكي هذه الحكاية لكل من نلتقيه، حيث يعتدل جلابي في جلسته ويضع ساقا فوق ساق قائلا، بطاؤوسيَّة مصطنعة:

“الواحد فينا يا جماعة حياتو ليست ملكه، لازم يحافظ عليها عشان المعجبين وكدا، فيصل بالله ناولني موية وأعمل لي كباية شاي مظبوط”!

(4)

كنت، على أيام الجامعة، أعتبر أن لدي مشروعاً شعرياً، وكانت دفاتري ملأى بقصائدي العامية والفصيحة، وكنت أجد معاناة شديدة في الكتابة، حتى صادقت جلابي، فواجهت الحقيقة، وهجرت الشعر لأبحث عن مشروع آخر. كانت الكتابة تأتي جلابي عفو الخاطر. وكانت التفاصيل والصور تزدحم أمامه، بسهولة شديدة، ليختار منها ما يشاء. وكانت لديه قدرة مدهشة على اختيار العناوين، ورغم هذا كان يتعامل مع الأمر وكانه مزحة، بلا اهتمام!

أيقنت أن هكذا يكون الشاعر والمبدع الحقيقي. ولما لم يكن لديَّ عُشر موهبته، التفت للقراءة والتهام الكتب، بعد أن كتبت قصيدة أخيرة عام 1983م أعلنت فيها هجري للشعر، متعللاً كذباً بأني اكتشفت أنه لا يفيد، ولا يستطيع تغيير القبح والشر في العالم! ولا غرو، فما كنت مستطيعاً، في تلك السن، الاعتراف الواضح بالعجز وقصور الموهبة! أسميتها (هتافية أخيرة إلى دلال المغربي) عن تلك المناضلة الفلسطينية التي استشهدت في عملية فدائية بالقدس. ومن يومها لم يتعد ما كتبته أصابع اليد الواحدة!

لكن هذه القصيدة شكلت، أيضاً، مدخلا إضافياً لمشاكسة جلابي لي، إذ كان يتعمد تذكير الناس بها في كل مرة، مفتتحاً أية دعوة لقراءة الشعر بالالتفات إليَّ قائلاً بسخرية:

“ما تقرا ليهم الفرمالة”!

(5)

عدنا، بعد تخرجنا، إلى السودان، واتخذنا من جامعة القاهرة الفرع منتدى لنا، وكان مكان عملي قريب منها. وكالعادة غاص معتصم في تلك الحياة والنشاطات، لفترة، حتى غادر للعمل بالسعودية. وحين سافرت أنا، بعده، للدراسة ببريطانيا نشطت حركة المراسلات بيننا. كانت رسائله بمثابة الغذاء الروحي لي. كان يبث عبرها لواعج همومنا المشتركة، ويسخر من خيباتنا العاطفية والسياسية، لكنه كثيرا ما كان ينتقل للحكي عن ذكريات طفولته، وحواراته العميقة مع والدته مقبولة رحمها الله. كان يحبها كثيراً، ويأتي على ذكرها في أي حديث. وكان يدهشنا القدر من الصراحة الذي يميز حواراتهما، وعمق القضايا التي كانا يتناولانها بمنتهى البساطة. وحين تلقى صدمته العاطفية الثانية كتب لي، كالعادة، منفعلا: “كل النساء خائنات، لا تعطيهم ثقتك أبدا، فهن يخفين أكثر مما يبدين، ويغدرن بك في كل لحظة، كلهن خائنات، حتى أمي مقبولة لا تخرج من سلطوية القاعدة”! كتبت له محتجا، فهو يحيل موضوع خيباته العاطفية لموضوع فلسفي فكري يرتبط بفهم المرأة للحياة، وتأثير التربية عليها، وسيادة سلطان القبيلة على كل سلطان آخر لديها، لكنه حين يأتي لجراحاتي يجعل منها مادة للسخرية والتندر، فقد أهداني قصته الجميلة (عباس المطمئن) مكايدة لي، وقام في رسالة مطولة بسودنة (الحب في زمن الكوليرا) للروائي العالمي ماركيز كي تتناسب معي، أو كما قال! لكنه بعث لي برد ساخر يقول فيه إنه ليس مسؤولا عن فلسفة كل جراحات العالم، وإن كل فرد مسؤول عن جراحه، واختتم الرسالة بالقول: “الجرح داخل القلب على مسؤولية صاحبه”!

(6)

أثناء بقائي بالقاهرة منذ عام 1993 كانت الاتصالات بيننا تقوى وتضعف، أرسل لي رسالة مشتركة مع إبراهيم علي إبراهيم تحمل طرفا من ذكريات طفولته، وكان كعادته قادرا على إحالة أي حدث عادي لشئ يستحق القراءة ويجلب المتعة. قال إن إشاعة انطلقت في الجزيرة أبا، حيث ولد وعاش طفولته، بأن الإمام عبد الرحمن، بعد وفاته، قد ظهر في القمر. تجمعت كل الجزيرة على الشاطئ تنظر للقمر، و.. “كنت أقف جوار جدي، طفلا شليقا وفصيحا، كان الكل يهتف بأنه رأى الإمام، وجدي يمسك بعصاته المدببة ويمعن النظر إلى القمر، وحين هتفت بصوت عال: مافي .. وينو؟ هبطت عصاة جدي المدببة على أم راسي، فرأيت الإمام، عياناً بياناً، متربعاً على سطح القمر .. شكراً لعصاة جدي التي أعانتني على الرؤية”!

تعددت وتنوعت رسائله إليَّ وإلى إبراهيم علي إبراهيم، إنتصارات، أسامة حسن بخيت، ومختار حسن مختار. وكان يكتب أيضا لقريبه وصديقه الفاضل الهاشمي، ولابنه الصغير كتب قصيدته (ما يقوله البحر لمازن الهاشمي). كانت الرسائل تحمل أجزاء من نصوص شعرية، وقصصاً قصيرة، ومشروع رواية، وأشتات ذكريات، ومناقشات، وآراء في الفكر والسياسة، وهموم وأحزان لا حصر لها، لم يستطع أن يخفيها في الكتابة، وإن كان بارعا في إخفائها لدى المشافهة!

نشرتُ له في صحيفة (الخرطوم)، أوان صدورها بالقاهرة، عدداً من النصوص، مجموعة قصص قصيرة، وبعض القصائد، منها (سيرة سهل بن الدهيشة الحجري) التي كتبها لأطفال الانتفاضة الفلسطينية. وكتب هو والشاعر عصام عيسى رجب دراسة مشتركة بعنوان (ورقة الكلمة واللحن للمؤتمر الدستوري)، حول قصيدتَي عاطف خيري البديعتين (لحظة شهيق) و(اقتراح) اللتين دمجهما مصطفى سيد احمد وغناهما معاً.

إنقطعت بيننا المراسلات، فكتبتُ قصيدة (سِفر السكوت) كرسالة بعثت بها من القاهرة إليه بالرياض، وإلى الصديق الكاتب والشاعر فيصل الباقر بالسودان، كما نشرتها بجريدة (الخرطوم)، فقرأها مصطفى سيد أحمد، وشرع في تلحينها. حدثني بذلك، أولاً، بدر الدين الأمير ووجدي كامل، ثم هاتفني مصطفى، لاحقاً، من الدَّوحة مع عبد الرحمن نجدي. تحادثنا، حول الأمر، أكثر من مرة، واستأذنني في بعض التعديلات، فأذنت له. وفي ما بعد علمت من الأخوين نجدي والأمير أن مصطفى أكمل تلحينها، لكنهما لا يحتفظان بتسجيل لها. وردَّ عليها جلابي بقصيدة أسماها (خمس بنفسجات للقمع) كانت أيضا في حوزة مصطفى الذي رحل بعد أشهر من ذلك، ثم، بعد أشهر أخرى، رحل جلابي بالرياض، فلم أعد أرغب في البحث عن قصيدتي، ولم أقرأها في أي مكان عام.

في 1997م أقام مركز الثقافات السودانية مهرجان الثقافات الثاني بمركز شباب الجزيرة بالقاهرة. وقرر يحي فضل الله وخطاب حسن احمد وعبد الله كارلوس أن يخصصوا يوماً للاحتفال بمصطفى، يقدمون فيه شهادات عنه وقصائد وأغاني. وشارك أيضاً، من أصدقاء وزملاء مصطفى، عبدالله فلوت، وخالدة الجنيد، وسلمى الشيخ. وأصروا على مشاركتي بقراءة تلك القصيدة، ففعلت، بعد أن قدَّمت لها بكلمة قلت، في ما قلت فيها، إنه ليس ثمة تسجيل لها بصوت مصطفى. لكن، ما أن نزلت من المنصة حتى جاءني شاب وفاجئني بقوله: “يا أستاذ أنا عندي التسجيل”، وعرَّفني بنفسه بأنه من رابطة أصدقاء مصطفى بالخرطوم، ولديهم كل تسجيلاته، وعاد للخرطوم وبعث لي، مشكوراً، بتسجيل، لكنه ناقص. وعندما أحضِرَتْ متعلقاتُ الراحل من الدوحة، أخبرتني أرملته بثينة بأنها وجدت، ضمنها، التسجيل الكامل، لكنهم كانوا في معمعة التحضير للسفر لكندا، وفعلا سافروا بعد وقت قصير.

في (سِفر السكوت) صور، وعبارات، ومصطلحات، وكلمات، وأخيلة مشتركة بيني وبين جلابي. وكنا في الثمانينات مفتونين بالشاعر المصري حسن طِلِب الذي كان ينشر قصائده بمجلة (الدوحة)، خاصة في مرحلته البنفسجية، حيث كان البنفسج يشكل الرمز الغالب في شعره. وقبل أن ينتظم جلابي سياسيا، كان له رأي في انتخابات اتحاد الطلاب، وللاحتجاج عليها أصدر بيانا بتوقيع “البنفسج الطلابي الحُر”، جاعلاً شعاره بيتا لحسن طِلِب “فِِي زَمَان التبرُّج والسُّكون الذليلْ/ يستطيعُ البنفسَجُ أنْ يكونَ البَدِيلْ”! فكتبت له في نهاية (سِفر السكوت): “يا صَديقَ المَسافاتِ أركضْ/ ما عادَ في الحُزن متسعٌ لصَغير الجِّرَاحاتِ، قلبي وقلبك/ ولا صبرَ فِي الأفق لانتظار الخُيولْ/ كلُّ المَراكِبِ تاهَتْ/ أنكَرَتنا الشُّموسْ/ والحبيباتُ خانتْ/ لفظتنا البحَارْ/ فهل يستطيعُ البنفسَجُ أن يكون “الكفيلْ”؟!/ أيوجعُكَ الوصفُ؟!/ آهٍ .. من زمَن كنا ننتقي فيهِ العِباراتِ من فصوص المَحارْ/ نتمشَّى فِي مفاصِل الشِّعر/ تأخذنا، كلَّ ساعةٍ، فِي مَدَارْ/ آهِ .. مِن آهِ .. ثم آهٍ/ مِن كلِّ ذاك الزَّمَان النبيلْ/ إصرخ الآنَ .. أو/ أخرج الآنَ .. أو/ أنزفِ الآن .. أو/ أكتم الشَّدوَ فِي الفؤادِ العليلْ”!ّ

وقد كتم معتصم الفاضل جلابي شدوه داخل ذلك الفؤاد العليل حتى لم يستطع الاحتمال، فخذله، وانسحب من الحياة في ذلك اليوم من شهر أكتوبر عام 1996م، رغم أنه رجل لا يشبه الموت في شئ! ترك وراءه صغيرته روان، ومجموعة قصصية كانت داخل المطبعة في تلك الأيام، وأوراق، ورسائل، وقصائد، وقصص متناثرة بين الأصدقاء، ومحبة عريضة في قلوب كثيرة، نعرف بعضها، ولا نعرف البعض الآخر.

(7)

وبعد، إذا سبقت لك معرفة معتصم جلابي، فما أن يُذكر اسمه أمامك، حتى تضئ ابتسامة عريضة كل قسمات وجهك، دون أن تستطيع مقاومة إغرائها! لكن سرعان ما تفجعك، في اللحظة التالية، خاطرة رحيله، فتنحدر منك دمعة صغيرة تزاحم تلك الابتسامة، تحاول طردها لتحل محلها، ولكن .. هيهات!

في قصيدته (حالة حصار) قال محمود درويش: “إذا لمْ تكنْ مطراً، يا حَبيبي، فكنْ شَجَرَاً/ مُشَبَّعَا بالخُصُوبَةِ .. كنْ شَجَرَاً/ وإنْ لمْ تكنْ شَجَرَاً، يا حَبيبي، فكنْ حَجَرَاً/ مُشَبَّعَاً بالرُّطوبَةِ .. كنْ حَجَرَاً/ وإنْ لمْ تكنْ حَجَرَاً، يا حَبيبي، فكنْ قمَرَاً/ في مَنام الحَبيبةِ .. كنْ قمَرَاً/ هكذا قالت امرأة لابنِها فِي جَنَازَتِهِ”!

وفي نصٍّ قديم قال محمد محمود الشيخ (محمد مدني): “أنا، أيضاً، أسَافِرُ في فناءِ الجُّرْح/ لا أرْقى إلى مَرْقاكَ/ لكِنْ أقتلُ الذكْرَى”!

وفي قصته القصيرة (عنكبة شمسية) كتب معتصم جلابي: “قالت العَنْكَبُوتَة لعَنْكَبها: عَنْكًبي، أبن لِي بَيْتاً فٍي مُواجَهةِ الشَّمْس. قالَ العَنْكَبُ لعَنْكَبُوتَتِهِ: فِي الشَّمْس نَحْنُ أكثرُ عُرْضَة للسَّعَّافةِ .. دَعِينا هنا! قالتِ العَنْكَبُوتَة لعَنْكَبها: إنَّ العَنْكَبُوتة مِنَّا تترُكُ بَيْتَ أبيها حَتى تكونَ لها مَمْلكَتها الخَاصَّة، أمَّا مَسْألة السَّعَّافة فهذا عُذرٌ تختلقه حَتى لا أحَققَ حُلمي. قال العَنْكَبُ لعَنْكَبُوتَتِهِ: هذه اتهاماتٌ يصعُب السُّكوتُ عليها. وزعِلا مِن بعضِهما، وصَارَا لا يُكلمَان بعضَهما قط. قالت العَنْكَبُوتَة لعَنْكَبها، بعدَ أنْ طفحَ بها كَيْلُ الصَّمْتِ، وهيَ تلمْلِمُ بقيَّة ذبَابَة: أنا ذاهِبَة إلى بيتِ أبي، ورَاحَتْ. قال والد العَنْكَبُوتة لزَوْج ابنتِهِ: لا تطاوعْها قط. وقالت والدة العَنْكَبُوتَة لابنتِها: لا تتنازلي حَتى لا يقول عليكي ضَعِيفة، ويشِدْ سَرْجُو فوق ضَهَركْ. وقالت أمُّ العَنْكَبُوتَة لزَوْج ابنتِها: يجب أنْ تعلم أن بنتنا ما رَخيصَة، وسوفَ ترجع إلى بيتِها لأنَّها متربِّيَة تربية صحيحَة، لكن بشروطنا، وهي أن تحقق لها حلمها. ثم قالت: الأوَّلو شَرْط، آخرو نورْ! وفِي ثالثِ يَوْم مِن مُواجَهَتِهما للشَّمْس، جاءت السَّعَّافة، حاولَ أنْ يَحْمِيها، فمَاتَ هُو! فِي بيتِ الفراش كانت العَنْكَبُوتَة توَلول على عَنْكَبها، وتقول: المَكْتولة ما بتسْمَعْ الصَايْحَة، لقد نَصَحْته أنْ نجلِسَ فِي بيتِنا لكِنَّه رَكِبَ رَأسَه! في الأثناء كان أبو العَنْكَبُوتَة يُحاولُ أنْ يَكتمَ غَيْظاً ما”!