المؤسسة العسكرية.. نحو تسيس آمن

في ابريل من العام 2018 م كتبت انه من الضرورة البحث عن دور للمؤسسة العسكرية في منظومة البلد السياسية وشاءت الاقدار أن يأتي ابريل من العام الذى يليه ونحن نواجه علي الارض فرضيات ما كتبته في الفضاء ،

جاء التغيير العظيم الذى شمل البلاد وأدى الى سقوط نظام الانقاذ بعد حكم قارب الثلاثين عاماً فكشف لنا ـ من ضمن ماكشف ـ أن دفاترنا خالية من رؤي تعالج هذا الملف الشائك وأن مراكز دراساتنا الاستراتيجية خاوية الا من نزر يسير وتفتقر الى البحوث الجادة المستفيضة ، بجانب ذلك فساستنا مازالوا رهائن لكيانات بالية وأطر حزبية عتيقة وأسرى لمفاهيم وارث سياسى فشل بامتياز فى رسم نهج يحدد ملامح الحكم والادارة .

المتأمل فى كل ما رفد به السياسيون والمثقفون الساحة السياسية يرى بوضوح ميلهم الى استبعاد المؤسسة العسكرية من إدارة الدولة وعدم قبولهم بأي دور لها فى الشأن السياسى ويرون ضرورة عودة العسكر الى ثكناتهم يقومون بواجباتهم الوظيفية شأنهم فى ذلك شأن سائر موظفى الدولة من أطباء ومهندسين وأساتذة وعمال وغيرهم .

هذه الرؤية وإن كان لهم ما يسندها من بعض مقتضيات النظم الديمقراطية التى ننشدها الا انها تصادم واقعا ماثل بين أياديهم لا ينبغي إهماله وتجاوزه ، فقراءة سريعة فى تاريخ السودان القريب تؤكد أن للمؤسسة العسكرية حضور فاعل في تكوين المشهد السياسى وقول فصل فيمن يحكم البلاد وكلمة أخيرة فى رسم توجهاتها ، فالبلاد ومنذ استقلالها بما فيها فترة الديمقراطيات القصيرة ظلت تحت قبضة العسكر حكاماً اصيلين أو بالإنابة .

ومعيار الواقع وأهميته فى تكوين ورسم المناهج والرؤى هو ما حدا بالمفكر الامريكى صموئيل هنتغنون في كتابه الشهير ( الجندي والدولة: نظرية العلاقة الحديثة ) الى المناداة بضروة الاهتمام بالعلاقة المدنية العسكرية دعماً للاستقرار السياسى وحماية لمؤسسات الدولة وضبط للسياسات الأمنية الهادفة الى منع التآكل الناتج عن تغيرات طويلة المدى في بنية الأمة الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية .

هذه المناداة وبالرغم من وسطيتها تناولها بالنقد كثيرون وفى مقدمتهم الدكتور عزمى بشارة فى كتابه ( الجيش والسياسة ) مشيراً الى أنها تؤدي بالجيش إلى الطاعة “العمياء” وارتكاب جرائم، كما جرى في كثير من بلدان العالم ، ويرفض الدكتور بشارة ذلك، ويرى الحل في تصميم برامج تثقيفية للجيش تعزّز لديه ثقافة الحرية والديمقراطية، ومن ثم تصبح وظيفته حماية الدولة ومواطنيها مهما تغيرت الحكومات ،

وعلى جانب آخر أكثر أهمية فهذه الرؤية تفضح إذدواجية فى التفكير ظلت سمة ملازمة لهذه الشريحة ــ السياسيون منهم على وجه الخصوص ــ فالتاريخ القريب يروى لنا كيف أن الاحزاب السودانية (ذات النفس القصير ) وحينما تضيق بالديمقراطية تعمل على حسم خلافاتها السياسية بالايعاز الى عناصرها فى القوات المسلحة باستلام السلطة ،

ففى العام 1958 م أوعز الانصار للفريق ابراهيم عبود باستلام السلطة ،

وفى العام 1969 م دفع الشيوعيون بالمشير النميرى للانقلاب على حكومة الازهرى المنتخبة ،

وفى العام 1989 م خطط ونفذ الاسلاميون وصول الفريق عمر حسن أحمد البشير الى الحكم ،

تعود جذور دخول الجيش السوداني أسوار السياسة الى ما قبل استقلال السودان ففى العام 1955 كان تمرد وحدات الفرقة الجنوبية نتاج اسباب سياسية بحتة كما جاء فى كتاب ( الجيش السودانى والسياسة ) لمؤلفه العميد عصمت ميرغنى

( منذ العام 1955، وفي أغسطس تحديدا،ً دخل الجيش السوداني معترك السياسة بتمرد وحدات الفرقة الجنوبية لأسباب سياسية ناتجة عن ترسبات الاستعمار، وبقوة دفع من الساسة الجنوبيين.. ثم تلى ذلك الانقلاب العسكري الأول الذي قاده الفريق إبراهيم عبود في 17 نوفمبر 1958 والذي أدخل الجيش السوداني في لجة السياسة، ولتبدأ الحلقة الشريرة التي اشتهر بها السودان.. إسقاط الحكم المدني الديمقراطي بانقلاب عسكري يستولي على السلطة.. لتعقب بعدئذٍ انتفاضة شعبية تهدف لاستعادة الديمقراطية السليبة. إن تلك الحلقة الشريرة ما هي إلا نتيجة مشتركة لخيبة الأنظمة الديمقراطية المدنية من جهة، وتغول الجيش السوداني من جهة أخرى. فشلت الأنظمة المدنية الديمقراطية في قيادة البلاد بانتهاج حكم ديمقراطي معافى، قادر على تحقيق طموحات الجماهير في الاستقرار والتنمية، وأدخلت الوطن في أزمات سياسية متلاحقة عبر نصف قرن من الزمان، كانت تنتهي دائماً بفتح الطريق لتدخل الجيش.. ذلك الجيش الذي تحصل على ثلاث بطاقات دعوة للتدخل بكرم «حاتمي سوداني» طال حتى مصير الوطن.. وقاد ذلك إلى ثلاثة انقلابات عسكرية ناجحة، وطدت ثلاثة أنظمة حكم عسكري دكتاتوري، مختلفة الهويات والتوجهات، أسهمت جميعها بصورة مباشرة في المأساة التي يعاني منها الشعب السوداني اليوم. )

وهكذا تكوّن للمؤسسة العسكرية رصيد ضخم فى ممارسة السياسة نتاج اكثر من 50 عاماً فى الحكم، غير أنه فى المقابل ـ وللأسف ـ أشار الى انها لم تعد مؤسسية قومية بحال من الاحوال واصبح الحديث عن هذه القومية المفترضة من أحاديث الخرافة ففي الفترات الثلاث كانت الاحزاب حاضرة تأييداً وتحريضاً ومشاركة ، انتهكت مهنيتها وأصابت قوميتها في مقتل !

من جهة أخرى ، وبالرغم من دور الاحزاب المعلوم فى تحطيم قومية المؤسسة العسكر والايحاء لها ـ المرة تلو الأخرى ـ لنسف البناء الديمقراطى والدفع بها لتصدر الواجهة نيابة عنها وفق سيناريوهات لم تغب عن فطنة الشارع السودانى ، الا اننا يجب ألا نغفل عن الاستعداد الفطرى لديها في الاستجابة لدواعى الاستقطاب والإحساس المتأصل عند غالبية أفرادها بضرورة ان يكون لهم دور في الحكم ، والذى يعود في جذوره الى مناهج التدريب العسكرية التي تدفع في هذا الاتجاه فالطالب الحربى منذ بواكير التحاقه بالمؤسسة يعتبر في عرفهم ( مشروع رئيس ) إضافة الى حقيقة تماهى المجتمع مع فكرة تفوق ( الكاكى ) واعتقاده انه الأكثر حزماً والأقدر على ضبط دفة الدولة .

شبّه إمبراطور إثيوبيا الراحل هيلاسلاسي الجيش بالأسد وقال ما معناه ( أن إطلاق الأسد قد يكون سهلاً ميسراً ولكن إعادته للقفص مرة أخرى تصبح أمراً صعب المنال)، وهذا ما حدث تماماً للجيش السودانى فالبرغم من كل ما سبق ذكره من تفاصيل وما تم سرده من اسباب موضوعية أدت الى ولوجه معترك السياسة فيمكننا ان نقول أنه ( اى الجيش ) بهذه الاسباب وبدونها لم يعد يطيق البعد عن أروقة السياسة ودهاليز السلطة ، أمام هذا التوجه العارم وفى ظل غياب برامج تثقيفية على شاكلة تلك التى اشار اليها الدكتور عزمى بشارة والتى وان اعتمدت لن تؤتى ثمارها الا على المدى الطويل ، يمكننا ان نقول مطمئنين ان البحث له عن دور داخل منظومة البلد السياسية أمر تقتضية مصالح البلد العليا وتفرضه دواعى استقراها !!

ولعل ماحدث إثر ثورة ديسمبر العظيمة والإطاحة بحكم الانقاذ الذى كان (هجين) بين الاسلاميين والعسكر ومن ثم انتقال السلطة الى ( هجين ) أيضاً بين المدنين والعسكر أنفسهم ينبئ بوضوح ان الطريق الى حكم مدنى خالص ما زال وعراً ، وأن وجود العسكر بصورة أو أخرى فى دائرة العمل السياسى أمر يفرضه واقع البلد المربك ونزاعاته المسلحة المتعددة وتداخلاته الجهوية الاثنية المعقدة.

بل يفرضه أيضاً واقع المحيط الاقليمى والدولى ،

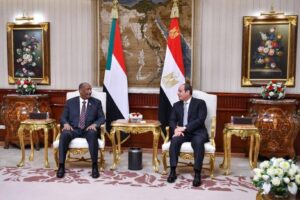

فدول الجوار وبكل عنفوان تقاطعاتها المشتركة ومصالحها المتداخلة تفضل الحديث مع (الجنرالات) عوضا من الحديث مع اصجاب (الياقات البيضاء) لقناعات تخصهم تؤمن بقدرة العسكر على معالجة ملفاتهم المشتركة،

اضف الى ذلك أنه بات من المسلم أن واشنطن صارت تمثل الحاضن الأول للعسكر في الشرق الاوسط وأفريقيا، وأن البزة العسكرية المرقطة هي مدخل الغرب، وكلمة السر التي يحتفظ بها للإمساك بمصالحه ولو بمسميات الاستقرار أو منع تمدد الفوضى وليس ببعيد عن الأذهان الصمت الغربى والمباركة الأميركية التى وجدها الفريق أول عبد الفتاح السيسي حينما عزل الرئيس الإخواني المنتخب الراحل محمد مرسي، عندها اتضح لكل متابع استحالة اقتلاع الدور السياسي الفاعل للجيوش في الحياة السياسية.

ويحمد لساسة الفترة الانتقالية (مدنيين وعسكر) قدرتهم وتمكنهم من ايجاد نقاط تفاهم مشتركة بينهم فى إدارة الدولة وسط واقع أمنى وتفلتات قبلية بالغة التعقيد، وحيث أن هذه الفترة سوف تنتهى بخيرها وشرها ينبغى وبالضرورة ان يعمل كلا الطرفين على تأسيس نوع من الحكم يفضى الى حكومة مدنية مؤيدة من المؤسسة العسكرية ومشاركة فيها بتمثيل محدد ومتفق عليه فى مناصبها الدستورية.

والدعوة إلى إيجاد صيغة من الحكم تمنح العسكر دوراً فى تسيير شؤون الدولة ليست بدعاً ولا كفراً بالديمقراطية وصلاحيتها كنظام حكم قادر على النهوض بالبلاد وفق تبادل سلمى للسلطة بين كافة مكوناته، ولكنها دعوة يسندها كثير من المعطيات الموضوعية فى واقعنا الداخلي، وتفرضها حاجة البلاد الملحة إلى الاستقرار المستدام وتبررها ظروف إقليمية ودولية ترى في وجود تمثيل عسكري ضماناً وقدرة أكثر على منع الانزلاق في فوضى تضر بها وبمصالحها، ومن قبل ذلك كله سعة الديمقراطية نفسها في استيعاب مثل هذه الدعوة ضمن هياكلها وأطرها المختلفة.

1/ من جهة الديمقراطية: الديمقراطية في جوهرها حزمة من السلوك تبتدئ بالمنزل وتنتهى بصناديق الاقتراع،

هي سلوك لم نألفه فى حراكنا اليومى وتجربة لم يترعرع عليها أطفالنا، لم نمارسها فى مدارسنا ولا مجالسنا ولا أثر لها ملحوظ فى تقويم أداء أحزابنا، وبالنظر لتجاربنا الديمقراطية على قلتها وقصر فترتها أعتقد وبقوة أن نسخة ( ويست منستر) لا تلائم الواقع السودانى وأن ثمة تغيير ( تحتمله ) يجب أن يجرى عليها حتى نضمن تمثيل كافة مكونات المشهد السياسي والذى بالضرورة ان تكون المؤسسة العسكرية واحدة من منه ،

ومن الشواهد على جدوى التعديلات التي يمكن إجرائها على نسخة الديمقراطية العتيقة دون ان يؤثر لك على جوهرها نظام ( الكليات الانتخابية ) الذى يجرى العمل به في الولايات المتحدة الامريكية ، فهو نظام فى صوره من صوره تجاوز لقاعدة الاحتكام الى أصوات الناخبين كمعيار وحيد للفوز فى اى اقتراع يجرى ، ومعلوم انه مكّن الرئيس ترمب من الوصول للبيت الأبيض بالرغم من حصوله على عدد أقل من الأصوات التي حصلت عليها منافسته هيلارى كلينتون ، فمن الواضح ان النظام تم تصميمه على منح أفضلية ( للمكان ) بزيادة نقاط بعض الولايات على بعضها الآخر فى حساب المجموع الكلى لسباق المرشحين .

وكما يمكن للديمقراطية ان تمنح ( المكان ) ميزة تفضيلية داخل أطرها كما شاهدنا ، يمكنها ان تمنح بعض ( الفئات ) وضعاً خاصاً ودوراً محدداً كما يحدث في دولة لبنان من تخصيص لبعض المناصب الدستورية لفئات بعينها ، وبغض النظر عما يثار من فشلها كدولة الا انها نجحت تماماً في رسم ملامح الحكم وإحداث توافق على تمثيل عريض للقوى السياسية .

خلص من كل ذلك الى أن الديمقراطية ليست صخرة صماء ولا نصوص جامدة بل هى فضاء متسع ونظام مرن يقبل بكل رحابة الاجتهادات المخلصة والرؤى الهادفة ويستوعب تقلبات الواقع وتعقيدات المجتمع المربكة ،

2 / من جهة المؤسسة العسكرية: المؤسسة العسكرية إن خلت من الضباط الذين لوثت أفكارهم الايديولوجيات، وأعمت أبصارهم الطائفية يمكن ان تكون رقماً صحيحاً فى منظومة البلد السياسية، وإيجاد دور لها ينأى بها حتماً عن إي اختراقات محتملة، ويعيدها الى دورها الطليعى في حماية الدولة والدستور، والشاهد كما جاء فى كتاب الجيش السودانى عصمت ميرغنى ( شهدت الفترة من 1960م الى 1964 م انخفاضاً ملحوظاً في الاستقطاب السياسى الذى طلت تتعرض له طول تاريخها ) والراجح ان ذلك يعود الى احكام حكومة الفريق ابراهيم عبود قبضتها على المؤسة العسكرية ومحاربة كافة اشكال الاختراقات الحزبية.

الدور المقترح

في ظل النظام البرلماني الذى تميل اليه كل القوى السياسية والذى تدار فيه شؤون الدولة من قبل مجلس الوزراء ويمسك فيه رئيس المجلس بمقاليد السلطة وتؤول اليه صلاحيات التعيين والإشراف والمتابعة أرى أن تسند للمؤسسة العسكرية مهمة رئاسة الدولة تحت مسمى (رئيس الجمهورية) كبديل فاعل وموضوعى لـ (مجلس السيادة) الذى ظلت الحكومات الديمقراطية السابقة تعتمده كمنصب تشريفى يمثل سيادة الدولة دون صلاحيات تنفيذية مباشرة على ان يتم ذلك تحت ضوابط صارمة وتوافق تام بينها وبين المنظومة السياسية.

ولتحقيق ذلك على الجهات المختصة تقنين هذه الضوابط وتوثيقها في قانون خاص يسمى قانون (أسس وضوابط إختيار رئيس الجمهورية) على أن يشمل القانون التفاصيل الدقيقة لعملية الترشيح ويحدد مهام وواجبات كل الأطراف المعنية بالأمر ، بغية أن يصل الى المنصب من هو قادر على التناغم والتوافق مع متطلبات النظام الديمقراطى وتوجهات الدولة المدنية ،

النقاط التالية نشكل جزء من ملامح القانون المقترح.

ما يلى المؤسسة العسكرية

تقوم المؤسسة العسكرية بترشيح عدد واحد من الضباط العاملين لتولى منصب رئيس الجمهورية

يجب ان يكون الضابط المرشح برتبة الفريق او رتبة الفريق أول

أن يكون من خريجى الكلية الحربية السودانية

الا يكون قد عرف له اى انتماء حزبى طيلة عمله بالقوات المسلحة

ان يكون من ذوى السيرة الحسنة والقبول لدى كافة وحدات القوات المسلحة

أن يكون مشهوداً له بالانضباط والأداء الرفيع

ما يلى البرلمان

يعقد البرلمان جلسة خاصة للنظر في الترشيح المقدم له من المؤسسة العسكرية

للبرلمان الحق في استدعاء الضابط المرشح لاستجوابه في كل ما يتعلق بمتطلبات منصب رئاسة الجمهورية

في حالة موافقة البرلمان على الترشيح يتم اعتماده رئيسا للجمهورية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

في حالة رفض البرلمان للترشيح تخطر المؤسسة العسكرية بذلك وعليها ان تقدم في غضون 15 ثلاثة مرشحين يختار البرلمان ( وجوباً ) واحداً منهم في كل الأحوال شريطة الا يكون الضابط الذى تم رفضه واحداً منهم

الدعم السريع

ـــــــــــــــــــــــــ

فى سبعينات القرن الماضى وإبان حكم الرئيس جعفر النميرى كانت شرطة الإحتياطى المركزى قوة ضاربة ، و باتت تشكل وضعاً مختلفاً بين وحدات الشرطة الأخرى ، وتبعاً لذلك اختلفت نوعية الإختيار والتدريب والمهام والمرجعية ، و عند وصول الفريق شرطة عبد اللطيف على إبراهيم الى قيادتها عمل على ( تجييش ) هذه الوحدة فصارت أقرب الى القوات المسلحة منها الى قوات الشرطة ، ومن ثم تجاوزت مهامها التعامل الشرطى المألوف مع مهددات الأمن وسبل منع الجريمة الى المشاركة فى العمليات العسكرية فى مواقع النزاع على امتداد القطر

إبان فترة قيادتة تم تنظيم مهرجان فى استاد الخرطوم بمناسبة العيد السنوى لإنشاء الوحدة ،وهو تقليد من تقاليد الوحدات العسكرية لا الشرطية ، وشمل العرض استعراض مهارات التدريب ومدى جاهزية القوة واستعدادتها القتالية ،تمهيداً للطلب من الرئيس إعادة النظر فى تسليحها بما يناسب مهامها الجديده ،

وفى حين نال العرض استحسان كل الحضور كان لـ ( أب عاج ) رأي آخر؛ حيث رفض مجرد الحديث عن تسليح جديد وقال جملته الشهيرة ( أنا مش حا أسمح بوجود جيشين فى البلد )

ولو تتبعنا ملف القوة فى ليل الإنقاذ لوجدناه حالكاً مثله ،

ففى بداية الثورة وفى حربها الجهادية فى النصف الجنوبى من الوطن إعتمد النظام على مبدأ ( الأمة المقاتلة ) خلافاً لكل الدراسات الرصينة التى تقول بوجوب ترك المهمة لجيش محترف يؤدى دوره وفق عقيدته القتالية وتحت إشراف مباشر من سلطة الدولة السياسية ،

والعقيدة القتالية هى القناعة التى تغمر بها المؤسسة العسكرية أفئدة أفرادها وتجيب لهم على السؤال الكبير العريض لماذا أقاتل ؟؟

ولعل الجميع يذكر كيف كانت ( العقيدة القتالية ) محل نقاش عنيف قى مفاوضات نيفاشا ،

والإنقاذ منذ أن اتخذت خيار الحروب والدماء عملت على خلاف ذلك ،

فتكونت فرق ( الدبابين ) وقوات المجاهدين من الطلاب والمهنيين والموظفين فقاسموا الجيش مهامه ،

ثم تمادت الإنقاذ الى أبعد من ذلك ، وانتقلت ـ بغباء ـ الى مرحلة أكثر خطورة وقامت بتكوين ما يشبه الجيوش كحالة الدعم السريع الماثلة أمامنا الآن ،

هذا القوات كالمارد الذى نخرجه من قمقمه ، ففى حين تعود القوات المسلحة الى إرثها وتاريخها العتيد ونظمها ولوائحها وعقيدتها القتالية تعود مثل هذه اقوات الى مزاج زعيمها ومركزه القبلى ونفوذه لدى الحكام ، يحركه الهوى وتسكنه المصالح ،

إجمالاً هذه قصة سيقف التاريخ كثيراً فى تفاصيلها وهى فى جوهرها توضح بجلاء بؤس الإنقاذ وقصر نظر قادتها فى قراءة الحاضر ورسم المستقبل ، ولكنها فى كل الاحوال ليست بعصية على المعالجة متى ما تمت ممازجة بين الواقع والمفترض ، بين النظرية والتطبيق .

فى كل الاحوال وبالنظر الى بعض التجارب الإقليمية فان وجود جيش رديف وموازى لجيش الدولة الأول ـ إن حسنت إدارته ـ يعتبر من عوامل القوة لا من عوامل الضعف ومن أسباب المنعة لا أسباب الهوان فالحرس الجمهورى في العراق والحرس الوطنى في السعودية والحرس الثورى في ايران تعتبر بمثابة جيوش رديفة ولها مرجعيتها الخاص ومهامها المنفصلة عن قوات الدولة المسلحة ،

عليه ولكى تكون قوات الدعم السريع من ضمن منظومة البلد الدفاعية تحتاج الى عمل مكثف وجهد جبار وخطط مدروسة ( على المدى القصير والبعيد ) لتخليصها من أسر الجهوية واطلاقها من قبضة الزعيم ، وهو أمر ليس بالمستحيل متى خلصت النوايا ، وغنى عن القول علينا أولاً التخلص من مسمى الدعم السريع والذى ارتبط في اذهان العامة بالعنف والبطش والتجاوز ،

ختاما

ومن خلال ثورات الربيع العربى ومن واقعنا الذى بين أيدينا أستطيع القول بأن الثورة الشعبية وحدها غير كافية لولادة الديمقراطية. فالديمقراطية مسار طويل وثمرة عصية لا يفوح أريجها الا بعد سلسلة إصلاحات دستورية طويلة وشاقة وتشريعات قانونية جوهرية وهامة وحوارات عميقة متصلة ومساومات وتنازلات سياسية منتجة ومؤلمة في آن.

علة السودان التى اقعدته والتى ستواجه كل من ترميه الاقدار على كرسى السلطة هى فى اصرار ساسته على ديمقراطية نحن كأمة عاجزين عن تحمل استحقاقاتها وتصادم واقع البلد وثقافته ( وهذا أمر لا يقدح أبداً فى ما نملكه ولا فى ما نستطيع أن ننجزه من خيارات )

الانحياز للنظرية واغفال الواقع أضر بنا كثيراً

والمناداة بإبعاد المؤسسة العسكرية عن المشهد السياسى أودى بنا وبها ،

اوقعها هى فى فخ إستقطاب الاحزاب النشط فجردها من قومية مفترضة ، وأدخل البلاد كلها فى دورة الحكم السرطانية اللعينة والمعروفة لدينا جميعاً ،

الثورة تغيّر النظام وتعبد الطريق ،

غير أن الإصلاحات الدستورية الجريئة وحدها هي التي تصنع الديمقراطية وتضعها على المضمار الصحيح ، ومن ثم اللحاق بركب الأمم المتحضرة .

ضابط شرطة متقاعد – الرياض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ