كومبارس الانقـلاب

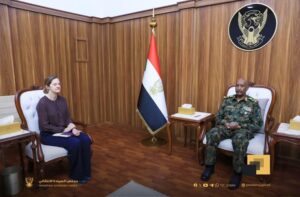

يبدو أن البرهان وحميدتي يسيطران وحدهما على تطور الانقلاب ومسار أحداثه. أولهما يتولى إدارة الأمور الاستراتيجية، بما فيها مقابلة الوسطاء والرد على مبادراتهم وتلقي توجيهات الإخوان المسلمين بوصفهم الحاضنة السياسية الفعلية للانقلاب. بينما يضطلع حميدتي بإدارة الملف الأمني وإخماد الاحتجاجات الجماهيرية المتأججة وضبط إيقاع وتفاعلات كبار الضباط في الجيش والقوات الأخرى بما فيها المليشيات المسلحة.

أما بقية الانقلابيين فيقومون بأدوار كومبارس في مشاهد ثانوية مدفوعة الأجر. وهي مشاهد قصيرة لا تتطلب كل هذا الكم الهائل من مؤهلات وخبرات تكتظ بها سيرهم الذاتية.

مالك عقار، مثلاً، وعلى الهواء مباشرة، أكد أن المعتقلين سيطلق سراحهم في غضون يوم واحد أو يومين على الأكثر. ومر يوم ويومان، وثلاثة وأربعة، وما يزال المعتقلون في معتقلاتهم المجهولة قابعين. بل زادت وتيرة الاعتقالات في أوساط النشطاء بعدما استفحلت وحشية الأجهزة الأمنية في قمعها للمظاهرات، لتودي بحياة عشرات الشهداء ومئات الجرحى في مظاهرتي 13 و17 نوفمبر. والحصيلة مرشحة للزيادة في ظل عناد الشارع وصلابة مواقفه واتساع رقعة احتجاجاته ودقة تصويب شعاراته المناهضة للعسكر.

فالثورة ما زالت طفلة، واعدة بعنفوان النضوج الباكر وفتوة الصبا وألقه.

أما الشرطة، وهي كومبارس آخر، فقد ظهرت إعلامياً بمظهر رث لتقول للناس إن قوات الأمن لم تستخدم الأعيرة النارية لتفريق المتظاهرين، وإنما اكتفت باستخدام الغاز المسيل للدموع، وأن هنالك لجنة قد شكلت لتحديد «عدد قتلى المظاهرات وأماكن سقوطهم». فلماذا الاستعجال بنفي استخدام الرصاص الحي طالما شكلت لجنة من المفترض أن تستقصي الوضع وتستجلي حقائقه ولا تقتصر على تعداد القتلى وأماكن سقوطهم فحسب. فالعدد والأماكن معلومة للقاصي والداني، لكن من هو القاتل؟ ذلك هو السؤال المحوري. فإن كانت الشرطة تعلم من القاتل فتلك مصيبة كبيرة، وإن لم تكن تعلم فالمصيبة أكبر! وفي الحالتين كلتيهما، يجب عليها أن تعيد صياغة شعارها ليصبح «الشرطة في خدمة الانقلاب» وليس في خدمة الشعب كما يفيد الآن بذلك.

والي الخرطوم المكلف، أحمد عثمان حمزة، أعلن تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث مظاهرات يومي 13 و17 نوفمبر. ومن حقنا أن نسأله، ماذا حدث للجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة التي يرأسها نبيل أديب؟ علماً بأنها شكلت في سبتمبر 2019م، أي انقضى عامان ونيف من عمرها دون أن تتمكن من تحديد الجناة. والسبب في هذا القصور واضح جداً، إذ أن الجناة قيادات عسكرية عليا. وهم معروفون تماماً ويشهد عليهم الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي في تصريحه المنقول تلفزيونياً إذ ختمه بقوله: «وحدس ما حدس».

ثم نأتي للمعلقين السياسيين الذين ضجت بهم القنوات الفضائية هذه الأيام. يلعب أغلب هؤلاء أدوار كومبارس، إما متطوعين في أدائها دعماً للانقلاب، أو مؤملين في عوائد آجلة.

لا بد لنا هنا من وقفة حول دور المعلق على الأحداث الساخنة ومدى ما ينبغي أن يتحلى به من مهنية، ويشمل ذلك، بطبيعة الحال، الترفع عن التضليل الإعلامي لخلق وضع يساق فيه الناس إلى حيث يطمع الحاكم المستبد.

تحرص القنوات الفضائية، في كل أنحاء العالم، إلى إتاحة فرصة للرأي والرأي الآخر في التعليق على مجريات الأحداث الساخنة ذات الأهمية بالنسبة للقناة المعنية. من شأن هذا التبادل الحر للآراء أن يمكن المشاهد من تحديد موقفه بعد إعمال فكره في ضوء رؤية شاملة للموقف. من شأن ذلك أيضاً أن يضفي على القنوات الفضائية قدراً كبيراً من المصداقية والاحترافية، وما يترتب عليه من ارتفاع عدد مشاهديها.

مؤخراً، وطوال محاكمة لاعب كرة القدم الأمريكي الشهير أو جيه سيمسون، التي بدأت في منتصف يونيو 1994م، شهدت القنوات الفضائية ازدحاماً مهولاً للمحللين القانونيين في تناول مجريات المحاكمة. إن تلك التعليقات، وما أثارته من آراء وجدل، قد تمخضت عن قضايا شتى تتعلق بأخلاقيات التعليق في القنوات الفضائية. بالطبع لا توجد حتى الآن مدونة للسلوك تحدد منهج التعليق وما يجب أن يلتزم به المعلق.

على الرغم من ذلك، من المتوقع أن يقوم المعلق بدور تثقيفي أو تعليمي لجمهور المشاهدين عند استعراضه لما خلص إليه بعد تحليل منهجي. وليس من حقه أن يتبنى موقف المدافع عن جانب من الموضوع دون آخر، بل ينبغي تحرى الموضوعية ما وجد إليها سبيلاً.

وفي ظل غياب مثل هذه المدونة أو الميثاق ليضبط سلوك المعلقين السياسيين و(الخبراء الاستراتيجيين)، لا بد من ذكر نقطتين مهمتين يجب أخذهما بعين الاعتبار: وهما تفادي تضارب المصالح وتجنب التنبؤ بمآل الأمور. النموذج الواضح لتضارب المصالح هو أن يكون للمعلق السياسي، مثلاً، صحيفة أو أية وسيلة إعلامية أخرى، ويطمح في أن تحظى بنصيب الأسد من الإعلانات في حال فوز طرف محدد في النزاع السياسي موضوع النقاش!

أما فيما يتعلق بالتنبؤ بمصير الأوضاع، فذلك أمر يستحيل تحقيقه على وجه اليقين، طالما أن للأوضاع آلياتها المعقدة جداً. لكن متى أصبح المعلق مطلعاً على تلك الآليات، فإن تحليله يصنف تلقائياً ضمن دائرة المطعون فيه، لابتعاده عن التحليل الموضوعي المبني على العلم والسياقات التاريخية ودخوله عالم الأسرار ودهاليز المؤامرات.

من الممكن أن يستهدف التنبؤ تضليل الرأي العام لحاجة في نفس يعقوب. وهنا ينفتح أمامنا باب واسع جداً من المؤامرة ضد الحقيقة. ويورد الباحث هربرت شيللر في مؤلفه، المتلاعبون بالعقول، أن التضليل (manipulation) يمثل أهم أداة توظفها النخبة لتطويع الجماهير لأهدافها الخاصة. ويضيف شيللر أن التضليل الإعلامي، لكي يؤدي مهمته بكفاءة، لا بد من «إخفاء شواهد وجوده»، أي إحداث واقع زائف بالإنكار المستمر لأي صلة بين الفاعل (وهنا المعلق) والجهة المستفيدة أو النظام المطلوب قيامه أو استمراره.

أخيراً يلزمنا الإشارة إلى الدور البغيض الذي يقوم به بعض أفراد الأجهزة الأمنية وفي كافة مناطق السودان من انتهاك بشع لحقوق الإنسان وتنفيذ الاعتقالات بأساليب تهدف إلى امتهان كرامة الشرفاء وإلى التشفي بلا مسوغ سوى أن الشعب يرفض الحكم العسكري بناء على فشل هذا النمط من الحكم ليس في تاريخ السودان فحسب، إنما في كل مكان في العالم. هؤلاء من صغار الجند سوف يندمون على أفعالهم الشائنة هذه ضد أبناء وبنات بلدهم وسيتبرأ منهم الضباط الكبار. ومع أن العقوبات الجنائية الصارمة ستطالهم، طال الزمن أم قصر، إلاّ أن تأنيب الضمير سوف يزلزل كياناتهم يذهب بما بقي لهم من عقل.

إذن لماذا يقف هؤلاء في صف من يخسر شعبه ووطنه وضميره جميعاً؟

مع كل ذلك، فإن ما يبعث على الطمأنينة أن جذوة النضال ما زالت متقدة بين أفراد الشعب، الذي قرر بالإجماع أن لن يحكمه إلاّ من يريده ويرضاه.