المناخ الثقافى فى فارسكى : عودة المنفيين وصدمة التأقلم والاندماج

راينا فى ربعنا فارسكى كيف تؤدى العودة الى الوطن من المنفى الى صدمة ثقافية وضغوط نفسية وعقلية وعاطفية عند محاولة اعادة التكيف مع ثقافة البلد، علما بان العائدين كانوا قد عانوا الامرين اصلا ومروا بتجربة صدمة ثقافية مماثلة مع الثقافة الاجنبية وظروف الغربة فى البلد المضيف التى اجبرتهم على اكتساب هوية جديدة والاعتياد على نمط حياة جديد.

كان هؤلاء البسطاء يدركون مخاطر الغربة ويحكمهم قسم غير مكتوب يحدد مدى زمنيا للعودة للوطن، وذلك لانهم جميعا كانت تتلبسهم قناعة وجدانية بان دفن جثامينهم خارج ارض الاجداد يعد خيبة كبرى فيعودون الى نقطة الانطلاق، وكل همهم ان يقضوا ما تبقى لهم من عمر فى هدوء.

نعم كانوا يعتمدون على معاشاتهم المحولة من مصر، لكن فى بلد مهمش ولا تتوافر فيه امكانية الوصول للخدمات الاساسية. كانوا يضطرون للانغماس فيما يجرى حولهم لخلق الحياة الكريمة بايديهم وممارسة كل وسائل كسب العيش مجددا حتى ولو جلبت لهم سخرية البعض الذى كان يراهم غير موضوعيين.

عندما سافر هؤلاء لاول مرة كانت الدواب وسيلة المواصلات والزراعة والتمر عصب الاقتصاد، وعندما عادوا وجدوا المكان كما كان بلا اية تغييرات قد تكون صادمة ومربكة – يمكن ان تؤثر فى الشخص العائد بعد اغتراب طويل – على المستوى النظرى ، فلا احداث ولا تطورات جديدة غيرت نسيج مجتمعهم، باستثناء ان الساقية كانت وسيلة الرى فى زمانهم وتم استبدالها بالطلمبات دون ان تطال قواعد الانتاج اى تغيير .

ورغم ذلك كنت تلمس ما يشبه الاكتئاب لدى بعضهم اذا ما تكاثرت الصعاب، لكن فى المقابل كنت ترى فى عيونهم الرضا فى المناسبات السعيدة او عند زيارة القبور ووضع جريد النخل على مدافن احبابهم صباح العيد مما كانوا يفتقدونه فى اغترابهم ناهيك عن الاحتكاك بالناس، وتلبية طلبات البعض الذى كان يلح عليهم لسرد قصص الحياة فى مصر، ومغامرات الهجانة وخفر السواحل.

والحال كذلك كنت ترى المعاشيين العائدين من مصر بعد سنوات يرفلون فى ثياب داكنة او مخططة من غزل المحلة بشتى الالوان، وفى الغالب يلف واحدهم أرجله ببادج من الصوف من اثر الرطوبة التى سكنت فى اجسادهم فى بر مصر، تجرى على السنتهم دائما كلمات موغلة فى مصريتها مثل (دوكة هومن ودولة هومن، وواخد بال حضرتك)، اما اذا اجتمعوا مع اقرانهم فى مسيد مشيرفة فغالب حديثهم يشعرك كأنك فى قنا او سوهاج او كفر الزيات.

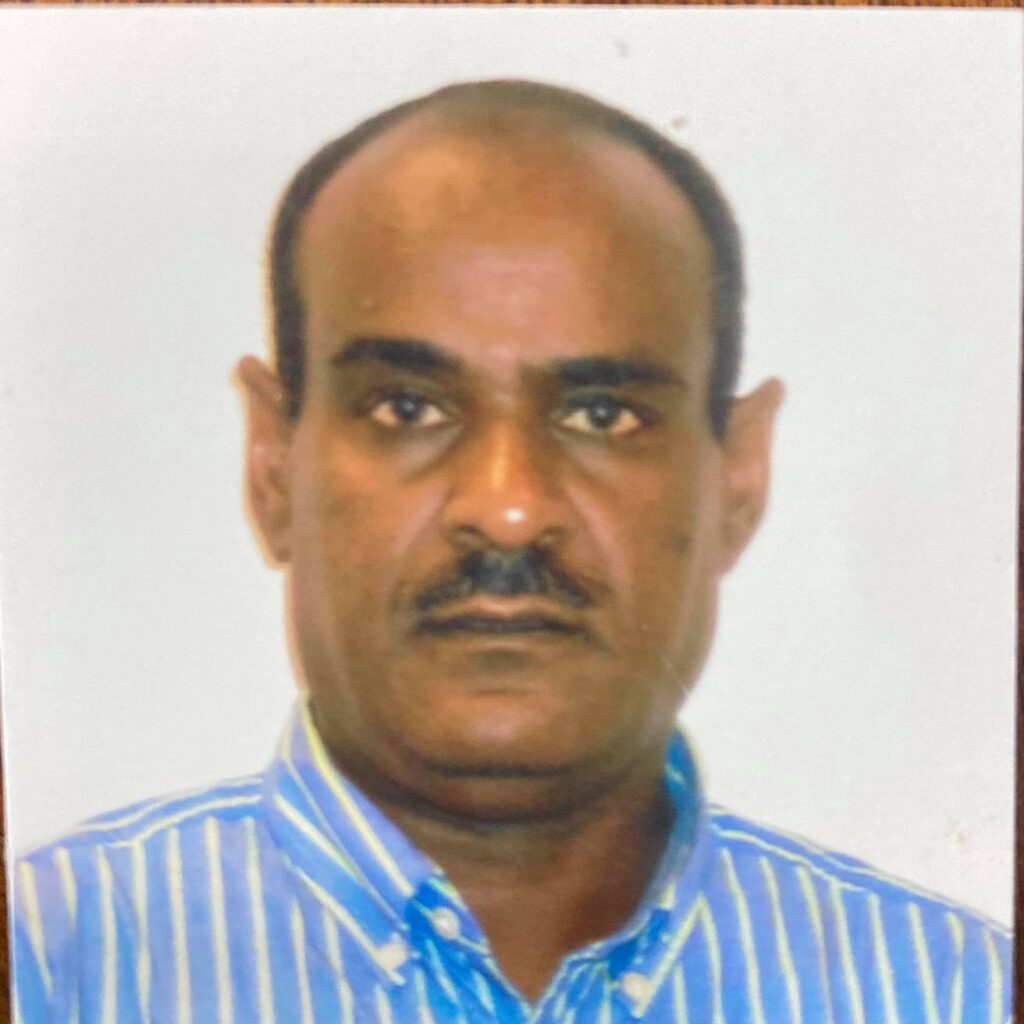

كان حديثهم فى معظمه اجتراراً لسيرة الحياة الرائعة والسهلة والراقية فى مصر، ونيلا من قناة الاوضاع الجديدة فيما يشبه الهروب.كانوا جميعا يبالغون بخصوص خبراتهم فى مصر فمثلا كان معتادا ان يحدثك محمد صالح ضكر متطوعاً عن عظمة شركة مصر للتامين فى القاهرة التى عمل فيها لعقود .

كنت تلحظ نفاذ صبرهم بسرعة، وعدم شعورهم بالراحة التامة، وربما الاحباط وخيبة الامل نتيجة معاناتهم – بالذات فى السنوات الاولى – عندما يحاولون العودة للممارسات الروتينية.

فمثلا كنت ترى سعيد شريف العائد من الاسكندرية ياخذ مساراً مقدساً من منزله للحصول على ربطتين من نبات الحلفا عشاء لبهائمه من مكان واحد على النيل قبالة منزلنا رغم ان النيات يغطى مساحة صغيرة جدا الا انه كان يعود اليه كل يوم على ظهر حماره، وكان الناس يتندرون اذا حاول احدهم اخذ شىء من شجيرات الحلفا تلك بدعوى انه تغول على ملكية خاصة لشريف !!!

وكان المرء يشفق على جدنا سعيد الذى عاش لسنين طويلة على البحر الابيض ثم وجد نفسه يكابد اثار صدمة الثقافة العكسية ومشقة الشعور بالمكان الجديد والتفاعل معه، وكثيراً ما سمعناه يصب جام غضبه على البيئة ويلعن سنسفيل البلد على الطريقة المصرية، ويعلن استياءه من ثقافة القرية، والتوبة عن خطايا العودة من المنفى، ورغم رائحة المكان المألوف والناس والالفة والتواصل والمشاعر والعواطف التى تحيط به ادركه الموت قبل ان يكمل دورة التأقلم.

وكان زميله محمد صالح ضكر يبهرنا ونحن اطفال بخاصة عندما يخرج طقم الاسنان، ويغسله ويعيده الى فمه، وكان معتادا على دفن الجزء الاسفل من جسده فى الرمال فى عز الحر اللافح للعلاج من الرطوبة، وفى سبيل ذلك كان يضع حبلاً طويلاً جداً فى الرجل الخلفى لحماره لكى يتجول بارتياح فى مساحة واسعة يكثر فيها الكلأ بينما يتمركز هو فى مكان واحد شمالى بيت محمد فقير صبر يومياً، وكان صديقنا محمد مرسى حامد يحكى انه كان يلقى التحية على ضكر يومياً، وهو عائد من المدرسة، فيأتيه رد ثابت كل يوم (أهلا يا نورتى جوق) رغم انه يمتطى دواباً لا يحمل اكياس الدقيق.

وعلى ذكر ضكر فان اول كليك فى عقلى حول مفهوم الوطن – وأفكار الالفة والانتماء وان ربعنا فى حقيقته بمثابة البيت الواحد الذى يشعر فيه الجميع بسلوك ومشاعر وعواطف مشتركة – تسبب فيه نجله احمد الذى بقى لفترة فى البلد بعد اكمال الابتدائي، وسافر برفقة عبد السلام صالح واسرته فى اوائل السبعينات عن طريق نمرة 6.

كان احمد يحضن المودعين، ويبكى بكاء حاراً يفوق بكاء صخر، وكان كل ما يخلصوه من احضان المودعين ويقودونه نحو العربة يفلت ويعود لاحتضانهم واحداً تلو الاخر من جديد، لدرجة ان السائق هدد بتركه.

يبدو لى ان ممارسة النشاط الزراعى على العموم بددت امكانية التصادم بين هويات العائدين والمناخ السائد رغم ان لكل واحد منهم اسلوبه الخاص فى اعادة التكيف، وقد يكون الامر متصلا بالسن والمكان الذى كنت مغتربا فيه، لان مغتربا اخر هو عبد الله خيرى عاد باسرته من جهة حفير مشو بعد غياب سنوات طويلة، فحول هو واولاده وزوجته صليحة فارسكى الى خلية نحل، واضافوا اليها طاقة ايجابية تجلت فى حراكهم على كافة الاصعدة بدءا من الزوجة التى تفننت فى صناعة الازيار والقلل بصورة جعلتها تسحب البساط من تحت اقدام آل راشد، بينما انخرط عبد الله فى نشاط زراعى محموم فى بجبوج بعون الابناء الذين امتد نشاطهم للفن والرياضة، فالكبير محمد كان عازفا ماهرا للطمبور ومغنيا عطر ليالينا، فيما كان اخوه فتحى لاعب كرة ماهرا ، والشاهد ان عبد الله كان قد زرع مساحة كبيرة فى فارسكى بطيخا وشماما كنا نجتاحها ليلا عندما تنام نواطير الناحية، وكان نورى جبرة يزرع البطيخ والشمام ايضاً بالقرب منه، وعندما كثر هجومنا الليلى قال لعبد الله انه يعرف من يرتكبون السرقة، وكان يدعى انه يقص اثرنا كل صباح، وعندها ابلغه عبد الله انه درج على دفن البطيخ فى الرمال لكى ينمو بعيدا عن ايدى المتطفلين ومع ذلك لا يسلم بطيخه وسأله ما العمل؟ فنصحه جبرة بنصب عدد من الشراك الكبيرة الخاصة بصيد القطط !!

واشتهر جدى يوسف العائد من مصر بالاحكام الانتقادية التى كان يواجه بها الجميع سواء كانوا بشراً او احداثاً لا تروق له، وكان اهم مافعله تحطيمه لعود خالنا سراج ابراهيم الطالب بمدرسة وادى سيدنا الثانوية والذى عرف عنه نظم الشعر، وممارسة الغناء على نطاق واسع منذ ايام الطلب. وذلك الحادث دون فى كتاب تاريخ فارسكى لغرابته.

ومن المنفيين الذين عادوا للبلدة مرارا وتكرارا خالنا مبارك سيد عاشق فارسكى الذى بكاه المكان ببشره وجماده وشجره ذات يوم كئيب عندما جاء إخطار بالخطأ يقول انه مات فى حرب الكونغو !!

وكانت الحاجة زينب عبد الرحمن العائدة من الإسماعيلية تقول إنها قامت بتربية عثمان احمد عثمان صاحب المقاولون العرب، وإن الفنانة تحية كاريوكا كانت تعمل لديها شغالة، ولم يكذبها احد لقوة شخصيتها ولغتها العربية، كانت شديدة الحرص على املاكها خاصة الارض، رغم انها لم تنجب اولادا يرثون عنها تلك الارض

وقد تميزت بانها الوحيدة فى فارسكى التى حجزت قطعة ارض سكنية، وقامت بتسويرها رغم عدم حاجتها لبيت ثان، وقد تجلى اثر هذا الحرص فى رؤية الناس لها، فقد جرف الهدام شجرة سنط ضخمة كانت قائمة فوق ارضها ودفعها لتستقر فى النيل الى ما لا نهاية، اصبحت بقايا الشجرة التى يبدو ان جذورها قد انغرست فى طين النيل علامة بارزة فى ذلك المكان ما حدا بالناس الى تسميتها بشجرة الحاجة زينب !! . وكانت زينب على عكس زوجها عبد الله سمنتود تبدو متماسكة ازاء التعاطى مع ثقافة الناحية ما عدا شىء من الصرامة فى مواقفها خاصة اذا استبد بها الغضب، فقد امتنعت نهائياً عن حضور صلاة الجمعة بعد خلاف مع امام القرية.

وكان زوجها يفوق سعيد شريف فى حدة المزاج الناتج عن مصاعب اعادة الاندماج، كان يمتطى حماره البنى دائما ويمشى الهوينا، بينما تسير زينب فى المقدمة تدعوه من حين لاخر ان يحث فى السير ،وقال لنا بخارى يس الذى تصادف انه كان يسير معهما ذات يوم ان عبد الله نفد صبره عندما قالت له زينب سوق ياعبد الله فعاجلها برد غاضب: اننى أدفع الحمار لكى يسرع الآن ام انك ترين اننى اقوم بممارسة الجنس معه؟!!

ولعبد الله ابن عم عاش، ودفن فى مصر هو ابراهيم عبد الله وهو من مظاليم فارسكى، فقد كان شخصية مرموقة فى مصر، حيث كان رئيس اتحاد ابناء الشمال هناك فى ايام محاولات الاتحاد بين البلدين فى الخمسينيات.

وعلاوة على ذلك عرف ابراهيم بالسخرية الحادة، فعندما ذهب بعض ناسنا الى مصر مرة استفسرهم عن احوال البلد، ولدهشتهم سألهم هل ما يزال ناس المسجد يقولون يوم الجمعة من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له؟ فقالوا له بصوت واحد مازال العرض مستمراً !! ربما لو عاد للاستقرار فى البلد لمنح المنفيين العائدين جرعة تفاؤل!!

أثناء كتابة هذه السطور تكلمت مع واحد من ناسنا عن الخيبات التى غلبت الطموحات، وسألنىً عن احتمالية استيائنا من ثقافة القرية، وربما مقاومة التكيف معها فى حال عدنا اليها اليوم.. فقلت له إنه فى حال حدوث ذلك سيتم وصمنا بأبشع من المعاشيين الذين اوردنا سيرتهم هنا، اقله اننا (برة الشبكة) كما يقول ابناء اليوم!!

رحم المتعال اقمار فارسكى، وكتب لربعنا الجميل النماء والرخاء والازدهار !