في السودان وغيره

لا مدنية بلا حوار

ما رشح في الأيام الفائتة عن بداية تبلور اتفاق مبدئي بين الجيش ومجموعة فصائل سياسية حول تشكيل حكومة “مدنية” في السودان، يبدو إشكالياً من جهة، وواعداً من جهة أخرى.

إشكاليٌّ لأن أياً من طرفي الاتفاق لا يملك رصيداً كافياً من الشرعية أو الشعبية بحيث ينهي الاتفاق بينهما الصراع القائم، فقد ظلت المعضلة في السودان، منذ سقوط نظام عمر البشير في إبريل/ نيسان 2019، غياب توافقٍ يكفي لخلق الاستقرار. وقد تفاقمت المشكلة لاحقاً بتفجّر الخلافات داخل أجنحة القوى المتصارعة وتفتتها، خصوصا داخل مظلة قوى الحرية والتغيير (قحت)، التي وحّدت قوى الانتفاضة منذ أسابيعها الأولى، ثم منحتها مجتمعةً شرعيةً شعبيةً غالبة. وقد مكّنها هذا من إبرام اتفاق مع السلطة العسكرية التي أسقطت البشير بحيث تتولّى هي الحكم بالشراكة معه. وجاء اتفاق سلام في جوبا، في أغسطس/ آب عام 2020، مع عدد من الفصائل المسلحة من دارفور ومناطق نزاع أخرى في البلاد، معزّزاً هذه الشرعية.

ورغم أن الحكومة الانتقالية لقيت دعماً شعبياً ودولياً قوياً، إلا أن الأوضاع السياسية والاقتصادية أخذت تتدهور بسرعة، جزئياً بسبب سوء الطالع (تفجّر أزمة كورونا في شهورها الأولى، ولم تُحسن إدارتها). كذلك فإن فترة الثورة وما صحبها من احتجاجاتٍ وإغلاق للشوارع وتعطيلٍ لدولاب العمل، فاقمت الأوضاع الاقتصادية المتردّية أصلاً، وكانت أحد أهم أسباب الانتفاضة، إلا أن الجزء الأكبر من المسؤولية تتحمّله الحكومة التي كانت في غالبها من هواة لم يتولّ أي منهم مسؤولية إدارية ذات شأن من قبل. وقد زاد الأمر سوءاً إصرار الحكومة على”تشليع” ما بقي من الدولة، وحتى المؤسّسات الاقتصادية والخيرية الخاصة، بدعوى معاقبة أنصار النظام القديم، فأفرغوا إدارات الدولة من الكوادر المؤهلة في عجلة خلت من الحكمة، وأحلّوا محلهم مجموعات من قليلي الخبرة وضعاف القدرة، وصادروا الأموال وأغلقوا المؤسسات والشركات والمدارس والهيئات الخيرية التي كانت توظف الآلاف وتعول المساكين، فأحدث هذا كله ثغراتٍ كبيرة، خصوصا أن الحكام الجدد لم يفكّروا مثلاً في تغيير إدارات المؤسسات العامة بما يسمح باستمرارها في أداء مهامها.

أدّى الوضع غير المستقر إلى هروب الأموال وعزوف المستثمرين، فأوجدت الحكومة لنفسها بهذا أزمات كانت في غنىً عنها. تبع هذا غضبٌ شعبيٌّ بسبب خيبة الآمال التي علقت على الثورة، خصوصا بعدما روّج السياسيون مكاسب وقتية ستأتي من استعادة الأموال الطائلة المنهوبة، وتوفير ما كان يستنزفه الفساد. وإذ لم تتحقق تلك الأماني، وقع التلاوم بين القوى السياسية، وتوترت العلاقات بين شركاء الحكم، وبينهم وبين الشركاء من الجيش.

أساءت الحكومة المدنية كذلك التعامل مع قطاع الشباب ومؤسّسات التعليم، حيث ظلت معظم الجامعات الكبرى مغلقة، وتعطّلت المدارس…

تأثرت شرعية الحكومة نفسها، حين واجهت احتجاجاتٍ شعبيةً متزايدةً اضطرّت لقمعها، وانشقاقات في صفوف تحالف قوى الحرية والتغيير. برزت كذلك كتل جديدة، مثل “لجان المقاومة” ثم “الإدارات الأهلية” (الزعامات القبلية التقليدية)، وبعض الكيانات الدينية التقليدية (الطرق الصوفية). كذلك، شكّلت الحركات المسلحة المنضمّة إلى الحكومة بموجب اتفاق جوبا تكتلاً آخر. وفي هذا الوضع، والحكومة في أضعف حالاتها، اختارت فتح صراع مع ما يسمّى بالمكون العسكري في الحكم، عبر إصرار القطاعات المدنية على تسلم قيادة مجلس السيادة، في الوقت الذي كانت تتوعد فيه العسكر بالويل الثبور إذا دان لها الحكم.

وقد ساهمت كل هذه العوامل في انقلاب 25 أكتوبر من العام الماضي (2021)، وإنهاء الشراكة بين الجيش و”قحت”. ووقع الانقلاب في جو زادت فيه الراديكالية في الساحة السياسية، التي سادها ما وصفناه سابقاً بالمزايدات في التطرّف. ولم يكسب العسكر من الانقلاب، حيث زاد غضب الشارع بدلاً من أن يهدأ، بينما فشل الانقلاب في حشد سندٍ شعبيٍّ يسمح بتجاوز “قحت”، التي لم تنج بدورها من غضب الشارع، الذي أصبح شعاره “لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية”.

من هذا المنطلق، يمثل تحالف قوى الحرية والتغيير الجديد مع الجيش مخرجاً لكليهما من العزلة ومأزق الشرعية. وهو بهذا سيواجه المعارضة الشرسة نفسها التي يواجهها كل منهما منفرداً. وهذا هو الجانب الإشكالي في هذا التطوّر.

من جانب آخر، مجرّد التوجه إلى الحوار، فضلاً عن التوافق، بين هذين الخصمين العنيدين يعطي الأمل في إمكان كسر الجمود القاتل في الوضع السياسي السوداني. وهذا يعيدنا إلى النقطة الأساس، وهي التقسيم السائد للأطراف المتحاربة في السودان إلى “مدنية” و”عسكرية”. وهذا تقسيم إشكالي، وتبسيطي، ومضلّل في النهاية. ذلك أن معظم الديكتاتوريات المعاصرة مدنية في جوهرها، وحتى الديكتاتوريات التي تأتي بانقلابات عسكرية، يكون أول أهدافها تحييد الجيش وضبطه، لأنه يصبح أكبر خطر على السلطة. والجيوش، على كل حال، ليست برلمانات أو أحزاب، بحيث يتداول أفرادها القرار، وتنتخب قادتها. بل هي مؤسّسات تراتبية تدار من القمة، وتُؤمر فتطيع. وما عدا في حالات نادرة (باكستان، السودان في عام 1958، وتشيلي 1973، وربما البرازيل والأرجنتين في بعض فتراتهما) فإن الجيوش لا تتولى السلطة كمؤسسات عبر قيادتها الرسمية، وإنما يتولى إدارة الانقلابات فيها ضباط من الرتب الوسطى، ينتمون، في الغالب، إلى أحزاب سياسية. يبادر هؤلاء إلى”تطهير” الجيش من العناصر المهنية أو المعادية، وتسليط المخابرات عليه، والعبث بأسسه المهنية. لهذا أوضحت في الفصل المتعلق بدور الجيش السياسي في كتابي الصادر أخيرا “عن المثقف الإسلامي والأمراض العربية .. تأملات في المحنة المعاصرة” (منتدى العلاقات الدولية، الدوحة، 2022)، أن الجيوش لا تحكُم أبداً، وإنما تُستخدم أداة في يد من يحكُم، وتصبح أولى الضحايا لأي انقلاب “عسكري”.

على كل، التمييز بين العسكري والمدني ظاهرة حديثة نسبياً، فمعظم الثورات الكبرى قام بها مدنيون، تعسكَر بعضهم فيما بعد، أو أحزاب مدنية (مثل الأحزاب الشيوعية في روسيا والصين وفيتنام… إلخ) تعسكرت كذلك وعسكرت. يشمل هذا الثورات الفرنسية والأميركية والجزائرية، ومعظم الثورات ضد الاستعمار. ومن الصعب تحديد ما إذا كان أي من نابليون أو جورج واشنطن عسكرياً أو مدنياً، وإن تصرّف الأول كعسكري مستبد (أنقذ الفرنسيين من نزق اليعاقبة وفوضاهم)، بينما ساعد الأخير في إيجاد أول نظام ديمقراطي مدني في أميركا. ويمكن أن يُثار السؤال نفسه يمكن حول ماو ولينين وغيرهما ممن مارسوا استبداداً مدنياً باسم أحزاب “معسكرة”.

تفترض الحالة “المدنية” عدم اللجوء إلى العنف، ما يجعل الحوار والتفاوض والتسويات أساس أي حكم مدني، ديمقراطياً كان أو “أبوياً”. فلا “مدنية” إلا بالحوار والتعايش بين القوى المختلفة في أي كيان سياسي، وحل الخلافات سلمياً. وأي قوى سياسية ترفض التفاوض مع القوى المدنية الأخرى المنافسة تفقد صفة المدنية، لأن فرض آرائها السياسية على الباقين لن يتأتّى إلا بممارسة العنف والقمع، وهذا بالطبع عبر أدوات غير مدنية. ولم تكن جماعة شعار “تسقط بس” هم من أسقط نظام البشير، وإنما أسقطته اللجنة الأمنية التابعة للنظام. وقد اختار هؤلاء “التفاوض”، ولكن مع اللجنة بدلاً من القوى المدنية الأخرى. وقد عقدوا صفقة معها للمشاركة في الحكم، وفعلوا ذلك للأسف بعد المجزرة البشعة أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم في يونيو/ حزيران 2019، وربما بسببها. وعندما حكموا، مارسوا قدراً كبيراً من القمع والإقصاء تحت بنادق العسكر، وشرعنوا، ليس فقط دور الجيش السياسي، بل دور المليشيات غير الشرعية، مثل قوات الدعم السريع.

المفارقة الأكبر أن ما تسمّى القوى المدنية ظلت تعتبر المليشيات المحاربة في أطراف السودان جزءاً من القطاع المدني. وكانت هذه القوى نفسها قد تحالفت مع التمرّد المسلح في الجنوب (ومع الأنظمة الديكتاتورية التي كانت تدعمه في إثيوبيا وإريتريا وأوغندا)، وشكلت بدورها مليشيات وأجنحة عسكرية، ما فاقم عسكرة السياسة السودانية التي أخذت منحىً خطيراً منذ انطلاق التمرّد المسلح في الجنوب في مايو/ أيار 1983. ولعلها مفارقة أن معظم الأحزاب السودانية (بما فيها حزب حسن الترابي الذي التحق بها في عام 2001)، كانت تكرّر الحج إلى معاقل الحركة الشعبية لتحرير السودان، قبل اتفاق السلام لعام 2005 وبعده، تلتمس منها الدعم و”البركة”.

وقد بحّ صوتنا ونحن نذكّر من ألقى السمع وهو شهيد بعواقب المنزلق إلى العسكرة بسبب رفض الحوار. (أحصيت وأنا أعد هذا المقال ما لا يقل عن 35 مقالة نشرت في “العربي الجديد” منذ انطلاق ثورة ديسمبر، هذا إضافة إلى عشرات المداخلات على منابر أخرى، إذاعية وتلفازية وعلى منابر التواصل الاجتماعي والندوات والمؤتمرات). وخلاصة ما كرّرناه أنه لا بديل للحوار بين الفرقاء، خصوصا مع القوى المعادية، إذا أردنا سلاماً في وطننا. فلا حكم مدنيا بدون مفاوضات وتعايش. وكرّرنا حد الملل أن الطريق الذي انتهجه “المدنيون” بالإقصاء لا بد أن يجعلهم رهينة للعسكر، بل ما هو أسوأ، المليشيات العِرقية والقبلية. أو ما هو أسوأ من الأسوأ، العسكرة التي نرى بوادرها في ما تسمّى “لجان المقاومة” وغيرها، وهي إشارة مقلقة على مستقبل غير مشرق للسياسة في بلادنا.

كنت منذ أيام حكم الإنقاذ أقول لمن لا يكتفي برفض تحذيراتنا المشفقة، بل غالى في الإساءة والتخوين والتشكيك في النيات، إنني أكون أسعد الناس لو كنت مخطئاً في مخاوفي، لأن خطئي على نفسي، وأخطاؤكم أنتم مصيبة على البلاد. وللأسف، يصدُق دائماً ما نحذّر منه، فالبشير ورهطه في السجن والمنافي اليوم، وعبد الله حمدوك ورهطه مشرّدون في كل صقع، ولكن بعد أن خرّب كل منهم السودان تخريباً، وأضاع الفرص الثمينة، وتنكّب أهدى الطريقين، فعضّ أصابع الندم بعد فوات الأوان. وكانوا وكنّا في البلاد في غنىً عن هذا لولا أن سكرة السلطة تعمي.

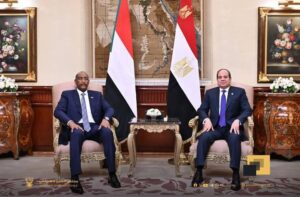

وأنا أحذر الآن من أن القادم أسوأ، فالبلاد مهدّدة اليوم بحروب أهلية وتفكك وضياع. فليستيقظ القوم من هذه الغيبوبة، حتى لا يحنّ الناس إلى عهد عبد الفتاح البرهان، بعد أن أصبحوا يحنون إلى عهد البشير، وقبله إلى عهد جعفر النميري. الأمور واضحة، لا بد من حوار بين الجميع، وإلا ستكون هناك حربٌ بين الجميع.

فليشهد الله أننا بلغنا.

نقلا عن العربي الجديد