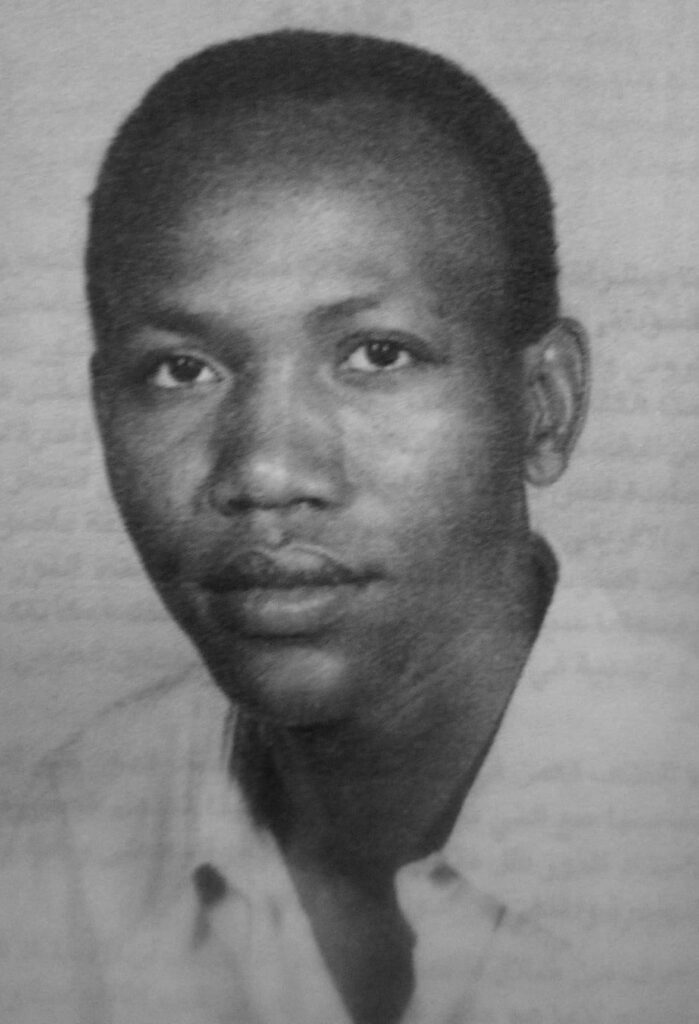

النور عثمان أبكر: “رزم” الغابة و“صولفيج” الصحراء

حلم أبوه عثمان أبكر الذي كان يعمل سائقاً في ميناء بورسودان بأن ابنه المولود في عام 1938 في مدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر لا بد أن يكون له شان عظيم في حياة أكثر فائدة للأسرة من شأن محاصصات الجدل حول الأدب، والهوية، والصحافة. ولم يكن بالضرورة يتوقع الحاج عثمان أن النور سيتزوج أثناء إقامته في ألمانيا بالألمانية مارغريت الخبيرة بمعهد جوته الألماني، والتي منها أنجب ثلاث بنات هن إيزيس، وهي فنانة تشكيلية، ولالا وهي طبيبة، وماجدولين مهندسة. ولكن على كل حال أقام النور دنيا الناس في سودان مشكل في هويته أصلاً، ثم لعب لاحقاً دوراً محورياً في خدمة الأدب العربي بأن صار من مؤسسي مجلة الدوحة التي كان يقرأها الناس من المحيط إلى الخليج بكثير من الغبطة، والسرور.

راقب والده عثمان إكمال النور تعليمه الأولى والمتوسط، في مدارس بورتسودان، والثانوي في مدرسة حنتوب في مدينة ود مدني ثم التحق بجامعة الخرطوم، كلية الآداب، قسم اللغات، وتخرج فيها في عام 1962 بدرجة بكالوريوس الآداب.

وسافر إلى إنجلترا ليدرس في جامعة ليدز ويحصل في عام 1970 على دبلوم تعليم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية.

هاجر النور فور تخرجه في جامعة الخرطوم إلى ألمانيا ومكث هناك حتى عام 1965. وكذلك سافر النور إلى إنجلترا ليدرس في جامعة ليدز ويحصل في عام 1970 على دبلوم تعليم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية، ثم عاد إلى السودان وعمل مدرساً للغة الإنجليزية والأدب الإنجليزي ورئيساً لشعبة اللغة الإنجليزية بعدد من المدارس الثانوية العليا بالسودان من بينها مدرسة المؤتمر الثانوية، والمدرسة الأهلية، ومدرسة محمد حسين بالعاصمة المثلثة وذلك في الفنرة من عام 1964 وحتى عام 1975، ثم مترجماً صحفيّاً ومستشاراً لشؤون السودان بسفارة ألمانيا الغربية بالسودان حتى عام 1979. وترأس النور في الفترة ما بين عامي 1970 و 1979 لجنة الشعر في المجلس القومي للآداب والفنون بالسودان.

وفي عام 1979 هاجر النور أبكر إلى دولة قطر ليعمل في وظيفة كبير محررين ومترجمين في مجلة الدوحة، الأدبية الثقافية مع كل من الناقد السوداني محمد إبراهيم الشوش والأديب المصري رجاء النقاش كرؤساء تحرير على التوالي ثم تم تعيينه مترجماً ومحرراً وسكرتيراً للتحرير بمجلة الدوحة القطرية وذلك في الفترة من عام 1980 وحتى عام 1986، ليعمل صحفياً ومترجماً خاصاً بالديوان الأميري في دولة قطر، وهو المنصب الذي كان يشغله حتى وفاته.

-٢-

الشهادة الأبرز عن النور عثمان أبكر جاءت من جانب أستاذه الأكاديمي، والناقد الكبير د. محمد إبراهيم الشوش، والذي كان رئيسا لتحرير مجلة الدوحة القطرية بينما كان النور سكرتيراً لتحريرها. قال الشوش بأن «أبكر يعتبر من أميز الشعراء وأرفع المترجمين من اللغة الإنجليزية إلى العربية ومن الألمانية إلى العربية والإنجليزية. ويشكل ديوانه، صحو الكلمات المنسية، علامة فارقة في شعره الذي ينتمي إلى مدرسة التفعيلة في السودان إبان خمسينات وستينات القرن الماضي، ويصنفون شعره ضمن اشعار «الغنائية العالية “. بجانب صحو الكلمات المنسية الذي صدرت طبعته الأولى 1970 أصدر غناء للعشب والزهرة طبعة أولى 1975.

وبرغم أن الراحل النور عثمان أبكر أصدر هذا الكم من الدواوين الشعرية إلا أن أكثر ما ميز النقاش حوله كان دوره في إنشاء مدرسة الغابة والصحراء بالتعاون مع الأستاذ محمد المكي إبراهيم والراحل محمد عبد الحي. فضلاً عن ذلك فإن معاني مقالته الشهيرة” لست عربيا..ولكن” ظلت محفور في ذاكرة النقاد والقراء بأوضح مما فعلت أية قصيدة من قصائده، والتي مهدت له أن يكون في قلب الجيل الثاني من المجددين لـ (القصيدة العربية السودانية)، هذ إذا أعددنا محيي الدين فارس، وجيلي عبد الرحمن، وتاج السر الحسن، ومحمد الفيتوري، بوصفهم يمثلون الجيل الرائد في الدعوة لتجديد بنية القصيدة العمودية.

المضاف لهذا الادعاء هو أن الجدل النقدي حول مدرسة الغابة والصحراء انصب في مجمله حول درس مضامين وأفكار تتعلق برؤى الشعراء حول مفهوم الهوية السودانية، أكثر من مدارسة الصياغات الفنية التي بذلها شعراء المدرسة المعنية، وفي هذا تتشابه ظروفها مع الظروف التي واجهت فكرة مدرستي الخرطوم والواحد التشكيليتين، واللتين خلقتا جدلاً ذا صبغة فكرية في دوائر التشكيليين والمعنيين بدراسات تتعلق بالهوية أكثر من استجواب الأساليب الفنية التي بدت في أعمال المؤسسين إبراهيم الصلحي، وعثمان وقيع الله، وأحمد محمد شبرين.

-٣-

وفي الزعم أن شغل المدارس الفنية ما بعد الستينات قارب شغل المدارس الفكرية/السياسية المعنية بتشريح الأزمات المجتمعية، وبالتالي نجحت أفكار مدارس الغابة والصحراء، والكريستالية، وأبادماك، والخرطوم، في إنتاج الحوار وسط مكونات المثقفين، ولكنها فشلت في إنتاج الإبداع المتناسق للمبدعين المؤسسين لهذه المدارس. ودلت التجربة أن انفراط عقد المدارس الفنية بعد تأسيسها واختلاف رؤى مؤسسيها هو القاسم الأبرز بينها.

فالشاهد أن مدرستي الخرطوم والواحد التشكيليتين فشلتا في أن تراكم رسومات مختلفة لمؤسسيها تعبر عن المرحلة الجديدة للمبدعين الذين أسسوا بنيانها، وفي ذات الوقت لم يستطع الفنانون (كمالا إسحق ومحمد حامد شداد وإبراهيم شداد) أن يستمروا في مراكمة تجارب تشكيلية لـ”الكريستالية” التي جاءت لحقل التشكيل في مطلع السبعينات، وكان ميدان أبوجنزير، رد الله الروح إليه، يشهد تجليات لمحاولة جريئة لإبراز أفكار ذلك الرهط من المبدعين، ومع ذلك لم تكن هذه المحاولة سوى فشل جديد لصب كل أحاسيس المبدعين في قالب متحد يجمع أحاسيس وأنفاس وزفرات وشهقات جيل.

فتأطير الإبداع الشعري أو التشكيلي خصوصا يصعب ضمن مدرسية محددة مهما كُتبت موجهات أو إرشادات أو تطلعات لما ينبغي أن يسير عليها، وإليها، الموقعون على بيان التأسيس. وأذكر أنني كنت على قرب من الموقعين على بيان مدرسة الواحد التشكيلية والتي أسسها الأستاذ أحمد عبد العال بجانب الأساتذة إبراهيم العوام ومحمد عبدالله عتيبي وعبد الباسط الخاتم ومحمد حسين الفكي، ولاحظت كيف أن خلافاً حادا بدأ منهجيا ومضمونيا وسط موقعي بيان الواحد حول ما ينبغي أن يتبع بيان التاسيس، ثم تحول الخلاف إلى معارك شخصية لم تراع حقوق الزمالة الفنية، وعليه لم يستطع هؤلاء المؤسسون إنجاز أي معرض مشترك، يعبرون فيه عن كيفية رؤيتهم للعلاقة بين (الواحد القهار) والفنون.

صحيح أنه لم تكن للنور عثمان أبكر وزميليه من مؤسسي مدرسة الغابة والصحراء بيانا تنظيريا موحدا يدبجون به إنتاجهم الشعري (الجماعي) آنذاك وأن يوضحوا الفكرة الأساسية التي يرمون لتحقيقها في حقل الأدب على النحو الذي صاغت به مدرسة الواحد التشكيلية بيانها الذي لم تتبعه بآخر، سوى أن الإنتاج الشعري للنور عثمان أبكر ومحمد عبد الحي ومحمد المكي إبراهيم مثل محاولة لبرهنة الفكرة الأساسية لتأكيد هجنة الثقافة السودانية، ولم نتوفر بعد على دراسة نقدية توضح لنا التزام مؤسسي الغابة والصحراء بفكرتها الطموحة، وتوضح أيضا التطور الفكري الذي ح إليه عبد الحي قبل وفاته في عام 1989، وكذلك مدى التزام ود المكي وأبكر بتلك النظرة الستينية الباكرة لإشكال الهوية، أي بعد ما يقارب أكثر من نصف القرن من الآن.

-٤-

نقول هذا وفي الظن أن الأديب أو الفنان كائن حي يتطور في رؤيته لقضايا العالم والوجود، وتتجدد أساليب معالجاته الفنية، وربما يناقض تصوراته القديمة للأشياء كما هو حال المبدع، حيث يتسامى طرديا إلى أمثلة جديدة من المعارف التي قد تصحح تصوراته السابقة، أو تعضدها، أو تشكك فيها، أو ربما يعيد المبدع النظر في منهجية رؤيته لجماعية الأشياء وبالتالي قد يأتي بما يخالف المعطيات الفكرية لماضيه.

وكما أن انفراط العقد حال دون إكمال أفكار وتطبيقات البدايات كان مصير ما سميت مجازاً المدارس الفنية تعثرت مدرسة الغابة والصحراء، كما أسماها النور عثمان أبكر، ولم تحافظ على وضعيتها الأولى التي جاءت بها إلى الوسط الثقافي. وإلى ذلك أنكر عبد الحي زعم النقاد بوجود هذه المدرسة أصلا، وسكت النور عن الكلام المباح بعد أحداث يوليو 1971، وعمد إلى الانزواء إلى ذاته في غربته دون الظهور في المنتديات الشعرية. كما أنه خلافاً لزملائه الاثنين توقف عن التصريح للصحف والكتابة فيها، وبرغم أنه أسهم بشكل كبير في إصدار مجلة الدوحة التي كان سكرتيرا لتحريرها إلا أنه تمنع في الكتابة للدوريات السودانية التي تيسر لها الصدور. وخاب رجائي منه لحوار ثقافي لجريدة (ظلال) عند منتصف التسعينات حين عاد إلى الخرطوم بلا ضجة إعلامية. أما محمد المكي إبراهيم فقد توقف عن إصدار الدواوين الشعرية لما يقارب العقدين، فيما قادته همومه الأدبية إلى الدخول في تجارب روائية بالعربية والإنجليزية معا، هي تحت الصدور كما علمت منه، فضلا عن ذلك فقد ظل ود المكي يجاوب بمفرده على استفسارات الصحفيين والنقاد عن مدرستهم الثلاثية الأبعاد، ويؤرخ لها بمفرده.

إن ما كتب بعد وفاة النور، والذي ارتبط اسمه بالغابة والصحراء أيما ارتباط، يطرح استفسارات عدة حول ما بذلته هذه المدرسة في حقلي الثقافة والفكر السودانيين، والظن هو أن مؤسسيها حقنوا أفكار المثقفين بجدل العروبة والأفريقانية، وأثروا حتى على مستوى فهم الأجيال التالية لقضايانا التي تتعلق بالهوية، في ارتباطها بالحياة الاجتماعية والثقافية من جهة وارتباطها بأنظمة الحكم وأفكار السياسة.

النور عثمان أبكر تميز بكونه شاعراً وكاتباً، ومترجماً مجيداً في اللغات الألمانية و العربية والإنجليزية. وقد نُشر العديد من مقالاته الأدبية وأعماله النقدية في الصحف والمجلات بالسودان والدول العربية الأخرى ومن بينها كتب «أتعلم وجهك» و«النهر ليس كالسحب» و«دراسات في أدب الشباب». وشمل نشاطه الأدبي ترجمة العديد من الكتب والمؤلفات من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية ومن اللغة الألمانية إلى اللغة العربية، ومنها مسرحية «رومانوف وجوليت» للكاتب البريطاني بيتر أوستينوف و «رحلات بريم في السودان» المترجم من اللغة الألمانية و«دارفور ووداي» باللغة الألمانية و «دراسة في شعر الشباب»، إلى جانب عدد آخر من الترجمات في مجالات علوم التاريخ والاجتماع والأدب من اللغتين الألمانية والإنجليزية.

-٥-

وبرغم أن أمر الهوية، كما يفهمه الكاتب، يُثقل كثيراً بهمومات ذاتية أكثر منها موضوعية، إلا أن نظرة مؤسسي الغابة والصحراء امتازت بمبادرة شجاعة لإثارة الجدل حولها، ولكنهم لم يعطوا تفسيرا لما ينبغي أن تكون عليه وقائع الأنشطة الاجتماعية والثقافية والسياسية للسودانيين، والسبب في ذلك يرجع إلى أن نظرة الأديب لأمر الهوية إنما هي الاعتماد على التعبير الأدبي المقتصد للحروف لا الاستطراد فيها، والمعتمد على الرمزي أكثر من المباشر. وليست أدوات القصيدة هي أدوات عالم الاجتماع أو المفكر السياسي الذي يمكن له تناول موضوع الهوية بناء على تصورات عملية لما يجب أن تصبح عليه شؤون الناس العامة، والغنم، والكباري، والمشاريع الصحية، والمدارس، وتسويق المحاصيل.

وفي الحقيقة أنه لم يكن مطلوباً من الشعراء الذين أسسوا المدرسة أن يجيبوا على سؤال الكيفية التي بها تنبثق خارطة طريق لشعب السودان بناءً على توصلهم إلى مفهوم الهجنة الثقافية، حيث يتكامل “رزم” الغابة مع “صولفيج” الصحراء، ونخلص إلى “موال”، متحد البناء، فيحرك من ثم وجدان من هو أفريقي ووجدان من هو عربي، على حد سواء.

وإذا كان هذا المثال من ضمن رؤى “الغابوصحراويين” فإن تصوراتهم ليست ببعيدة عن تصورات مدارس فنية وفكرية أثارت من قبل موضوع الهوية، وتوصلت إلى نتائج مماثلة أو متوازية، مع إختلاف قدرة تعبير الريشة والقلم في جوهرة واقع السودان. فاجتهاد الغابة والصحراء يتمثل في ريادته على إثارة أمر الهوية على مستوى الحقل الشعري، كما لو أن مدرسة الخرطوم لعبت ذات الدور الريادي في الحقل التشكيلي، وجاء البروفيسور أحمد الطيب زين العابدين ليدمج فكرتي القلم والريشة للقول إن هناك مستوى ثالث للنظرة على موضوع الهوية وأنه أعمق من نظرة مؤسسي الغابة والصحراء والخرطوم والواحد وابادماك، وسمى هذا المستوى بـ”السودانوية”.

وبرغم أن زين العابدين تمكن من التنظير للمدرسة عبر مقالاته الفكرية في مجلات “الثقافة السودانية” و “حروف” و”الملتقي” و”الخرطوم” والملف الثقافي لصحيفة “السودان الحديث” إلا أنه اتبع ذلك بحوارات بذلها في المنتديات الثقافية بالبرنامج الثاني بالإذاعة ومكتبة البشير الريح بأمدرمان، بل وسعى الراحل زين العابدين إلى عمل تطبيقات أدبية لفكرة السودانوية من خلال كتابة نصوص إبداعية. وفي حوار مع الكاتب رأى زين العابدين أن مدرسة الخرطوم التشكيلية والخرطوم بالإضافة إلى منتجات المبدعين في كل ضروب الفن تجري على نسق واحد لتكشف عن سودانيتها برغم المرجعيتين الفكرية والمنهجية التي يرى بهما الفنانون طيوف ومجسدات الهوية، واذكر أن زين العابدين كان “يشاغل” الأستاذ محمد المكي إبراهيم بالقول إن مدرستهم خارجة من معطف السودانوية. ويرى أنها المنظور الأوسع الذي يستوعب قدرات السودانيين مبدعين وناشطين في كل حقول الحياة السودانية.

والسؤال هو هل تم تجاوز فكر مدرسة الغابة والصحراء بواسطة التشكيلي زين العابدين فيما يتعلق بأمر الهوية الهوية الثقافية..؟ من الصعب الجزم بأن أحمد الطيب زين العابدين قدم فكراً متكاملاً حول أمر الهوية، فبخلاف أن الموت عاجله دون إكمال مشروعه النظري والتطبيقي، إلا أنه أرسى، كما قال لي عبر حوار، منهجا تاريخيا/نقديا للنظر إلى المكون الثقافي النازل منذ القدم على السودان، ولكن اعتقد أنه في حال تطوير هذا المنهج عبر دارسين جدد وتعميم تطبيقاته على مستوى الإنتاج الفكري والفنون جميعها، على الأقل، واستصحاب رؤية مؤسسي مدرسة الغابة والصحراء والخرطوم وبقية المدراس، كما فعل صاحب “دروب قرماش”، يمكن القول بعدها إن “السودانوية” هي آخر المطاف، كما عنون مقاله في العدد المزدوج من مجلة حروف الصادرة عن دار نشر جامعة الخرطوم عام 1990.

-٦-

على أن الحقيقة التي لا تفوت على فطنة المختصين في أمر النقد الأدبي أن المدارس الإبداعية، مثل الغابة والصحراء والتجارب الإبداعية الفردية في كل مجالات الفكر والفنون لا تعدم الأنساق الإبداعية السابقة لها، فهي تخرج من بينها لتردم الفجوات التي تركتها في بحثها عن المثال الكامل. ولهذا فإن ما أتت به الغابة والصحراء لم يلغ جدالات المثقفين السودانيين حول الهوية منذ العشرينات، فكلنا نعرف أن تيار (العروبة والأفريقانية) في السودان تبلور من خلال كفاح اللواء الابيض” ثم مدرسة الفجر وجماعة الهاشماب وأبناء الموردة وفي قصائد عدد من الأدباء والنقاد، كما أنه تمظهر في مناهج التأليف التي بذلها الموسيقيون، ولا ننسى هنا الطريقة التي سعى بها الموسيقار إسماعيل عبد المعين لتأسيس منهج “الزنجران” لمقتضى الذوق السوداني، ومؤلفات الاستاذ جمعة جابرفي مقابل أصوات غنائية وموسيقية حداثية نادت بالتخلي عن السلم الخماسي والتوجه لتكييف موسيقانا على مقامات الموسيقى العربية، مثلما كان العاقب محمد حسن وآخرون ينظرون في صالح هذا الاتجاه. أما في الجانب المسرحي فإنه يمكن النظر لمحاولات باكرة لسودنة المسرح عبر أعمال خالد أبو الروس في مقابل التراث المسرحي لفرق الجاليات الأجنبية في الخرطوم.

ولعل الحقيقة التي لا يمكن إغفالها أن تأثير الغابة والصحراء على مجمل تفكير كل المبدعين، وليس الادباء فقط، لم يتوقف حتى يومنا هذا، فبكل المعايير ساهمت الجرأة التي إستهل بها شعراؤها بعض دواوين في فتح سجالات الهوية والإجابة عليها بسند من كل المعارف الإنسانية، وليس السودانوية فحسب، بل وأن هناك تيارات فنية رأت بإنسانية المعاني التي يوظفها الفنان وليس له ــ بالضرورة ــ الانكفاء على الموروث المحلي وتزيين ملامحه بإيقاع الغابة أو نغم الصحراء.

وبرغم أن الفنان تحديداً لا تحد تصوراته الإبداعية حدا ينمطه محليا ويفصله عن التثاقف الإقليمي والإنساني في عملية التبادل الثقافي، إلا أن مدرسة الغابة والصحراء تبقى جهدا تأصيليا غير منكفئ على الواقع المحلي. بل إن عوامل الوعي التي توفرت لشعرائها وتواصلهم مع العالم عبر زياراتهم لأوروبا هي التي لعبت دورا عظيماً في التفاتهم للتأصيل الثقافي في مشوار الإبداع، وهو تأصيل يقترح إجراء نظري/وظيفي يتصل بواقع الممارسة السودانوية. وإذا فهم جيدا فإن هذا التأصيل الثقافي يهدف إلى خلق إطار للتعايش وتطوير قواسمه المشتركة وتجنيبه الانزلاق في مهاوي التردي المجتمعي. ولعل هذا الهدف الذي قصده أبكر، وعبد الحي، وود المكي، جزء من مسؤولية الأدب، وواجب المثقف، ودور الإنسان عموما، في الأرض.