الأغبش ” عَبْدُه وَدْ مَرْيَمْ” الزول السمح

تمهيد لا بد منه

كان أول عهدي بــــــــ ” عبده ود مريم بنت جبرين ” قبل أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ كتابة هذه المادة وأنا أتجوُّل في برندات السوق العربي بشارع السيد عبد الرحمن المهدي وبالتحديد البرندة قبل صينية القندول تقاطع شارع عبد المنعم محمد مع شارع السيد عبد الرحمن في الاتجاه الغربي الجغرافي نحو موقف مواصلات الاستاد ؛ إذ كان في هذه الرقعة أحد الفِرِّيشين ( مصطلح يُطلق على الباعة الجائلين من مكان لآخر وليس لهم مكان ثابت ) الذين يبتاعون الكتب ليقتاتوا منها حتى آخر اليوم؛ ومن ضمن هذه الكتب المفروشة المعروضة للبيع كتب الأستاذ محمود محمد طه؛ والكتاب الأكثر مبيعاً وشهرة ” الرسالة الثانية من الإسلام ” وهذا الكتاب غالباً لا يُعرض للعامَّة أو إلَّا في أوقات معينة خشية الرقابة الأمنية من جهاز أمن دولة الإسلاميين / المتأسلمين / الذين حاربوا أفكار الأستاذ محمود محمد طه؛ بإبعاده عن طريق الدعوة للمشروع الحضاري المزعوم إذ كان يمثل لهم ” قاطع طريق – همباتِي – ” يحول دون الوصول لمبتغى فكرة الإخوان المسلمين في الوصول إلى سُدَّة الحكم وبالأخص الإستمرار فيه لأبعد مدى زمني ممكن ؛ وأيضاً كتب الإخوان الجمهوريون المعروضة بكثافة مقارنة مع كتب الأستاذ إذ هي أقلَّ خطراً وتأثيراً على الرأي العام السوداني من الأستاذ وكتبه ؛ كما صودرت كتبه – أي ” عبده ود مريم ” – ومنعت من النشر وبرر المجلس الاتحادي للمصنفات الفنية والأدبية في الخرطوم قرارات الحظر لما تحتويه مؤلفاته من « مشاهد جنسية خادشة للحياء العام ” ويقول في ذلك : ( يظن البعض أنَّ في كتابتي ما يسيء لمشروعاتهم الأيدولوجية ويخترق خطاباتهم المستقرة، بالطبع لا أقصد ذلك ) .

من ضمن الكتب التي اعتاد الإطلاع على عناوينها لأنني لا أملك المال الكافي لقيمة شراء الكتاب البالغ قدره خمس جنيهات فأنا أطَّلع على العناوين بالغلاف فقط وإذا سمح لي البائع بالتصفح فأنا سعيد بذلك بلا شك لأنني في الغالب أحفظ مضمون الكتاب بنسبة كبيرة وبسرعة أكبر ولا يبدو عليَّ ذلك من خلال مظهري العام المتغابي المتظاهر بشغف القراءة والكتابة والإطلاع؛ ففي هذه اللحظات القليلات أكون قد كوَّنت فكرة لا بأس بها عن الكاتب والكتاب في آن واحد فأنا مدمن على القراءة والكتابة بشكل عجيب .

هذا ! بينما أنا أقلب بعيني الإصدارات اليومية للبائع إذا بي أجد هذه العناوين ( امرأة من كمبو كديس) و( الجنقو مسامير الأرض) و ) مسيح دارفور( فلفتت نظري لغرابة الأسماء ؛ للكاتب الكبير ” عبده ود مريم بنت جبرين ” لكن أشد ما انتبهت إليه هو عنوان ) امرأة من كمبو كديس ( فقلت في نفسي هذا الكاتب لا يخلو من فلسفة وادعاء ومغالاة فليس من كُتَّاب البندر ولا المتبندرين – نسبة إلى البندر العاصمة الخرطوم – من يعرف ما هو الكمبو ناهيك عن الكديس والمرأة التي فيه؛ فقطعاً للشك هذا الخرطومي متكلِّف الصنعة مفتقر إلى المعلومة والمعايشة في حياة الكنابي – مفردها كمبو باللهجة المحلية السودانية وهو المعسكر أو السكن في الأرض الخراب بأقل مستوى معيشي ممكن يحفظ رمق الحياة ومكابدتها – لأنني عشت عشر سنوات اتنقل من كمبو إلى كمبو في كل ربوع السودان عدا مديريتي دارفور وجنوب السودان؛ وهذا التنقل بين الكنابي كان بحكم مهنتي في مجال الهندسة المدنية مديراً للمشروعات بتلك المناطق ومديريات السودان المختلفة؛ فرسخ في نفسي أن أعرض عن الكاتب وكتاباته فهو يُحَمِّلُ نفسه جهد طاقتها بعدم واقعيته ومعايشته لحياة الكنابي البسيطة العظيمة وأهلها ، فهذا ما كان يدور في خلدي آنذاك.

ثم وقع بصري على كتاب بعنوان ( الجنقو مسامير الأرض ) فأخذت نفسي بالضحك والثرثرة الداخلية وغاليت في الانطباع بأنَّ الكاتب لا يفقه كثير شيء عن الجنقو ( الجنقو في أبسط تعريف لهم هم العمال الموسميون للزراعة والحصاد ومن شاكلهم في المهن الهامشية والضعيفة التي تعتمد على الساعد والعزيمة من أجل الحياة الكريمة – الطبقات الفقيرة البروليتارية – ) ؛ لسبب بسيط جداً هو أنني كنت أحد هؤلاء الجنقو وبعض أسرتي منهم وكذلك الجانقي ( لفظ يطلق على أهلنا من قبيلة الدينكا بجنوب السودان غالباً ) إذ كثير ما امتهنت هذه المهن الهامشية التي لا تسد رمقاً ولا تروي ظمئاً؛ وعليه فإنَّ الكاتب غير حقيق في كتابته عنهم ولن اقرأ له لا هذا ولا ذاك فأنا أكره التزلف والتكلف بلا حدود .

أعجبني العنوان ( مسيح دارفور ) فقلت في نفسي ساخراً : هذا العنوان مركب تركيباً مسيخاً فكيف لكاتب أن يوظف لفظة المسيح لغير صاحبه النبي؛ فهذا الكاتب إمَّا جريء وإمَّا ضعيف في اختياره لعناوين باهتة لا يمت ولا يمد إليها بصلة؛ ولكن الحكمة تقتضي إرجاء الرأي الأخير متى ما حملت نفسي على القراءة له دون التحيز لفئة أو لفكرة أو لانطباع متعجل على أحسن تقدير .

سنة ٢٠٢٠ اتجهت إلى تكوين ثقافة جديدة من الآداب والعلوم الإنسانية خلاف اهتمامي بالشعر والأدب والفنون والتراث الثقافي وغيرهم وهي مجال الرواية بشكل مباشر عبر قروب بالواتس آب بمنصة رقمية افتراضية تعرض الروايات السودانية والعربية والإفريقية لمجموعة من المهتمين والنُقَّاد لإبداء الرأي والتعليق والمدارسة والنقد والتقييم وهلم جرا؛ وكنت أحد هؤلاء المهتمين فطالعتني من ضمن ما طالعني من الروايات – راجع كتابي تحت الطبع الآن بالإمارات العربية المتحدة ” العقل الروائي السوداني ” لمزيد من التفاصيل – تلك العناوين القديمة المذكورة أعلاه؛ فهممت بالقراءة والتعليق عليها ودراستها أكثر من غيرها خصوصاً أنَّ كاتبها صار كاتباً عالمياً ومن الجهل بمكان أن لا اقرأ له؛ والأمر الأهم هو أن الكتب مجانية وما عليَّ سوى القراءة والكتابة عنها قدر المستطاع بفهم وانطباع جديدين .

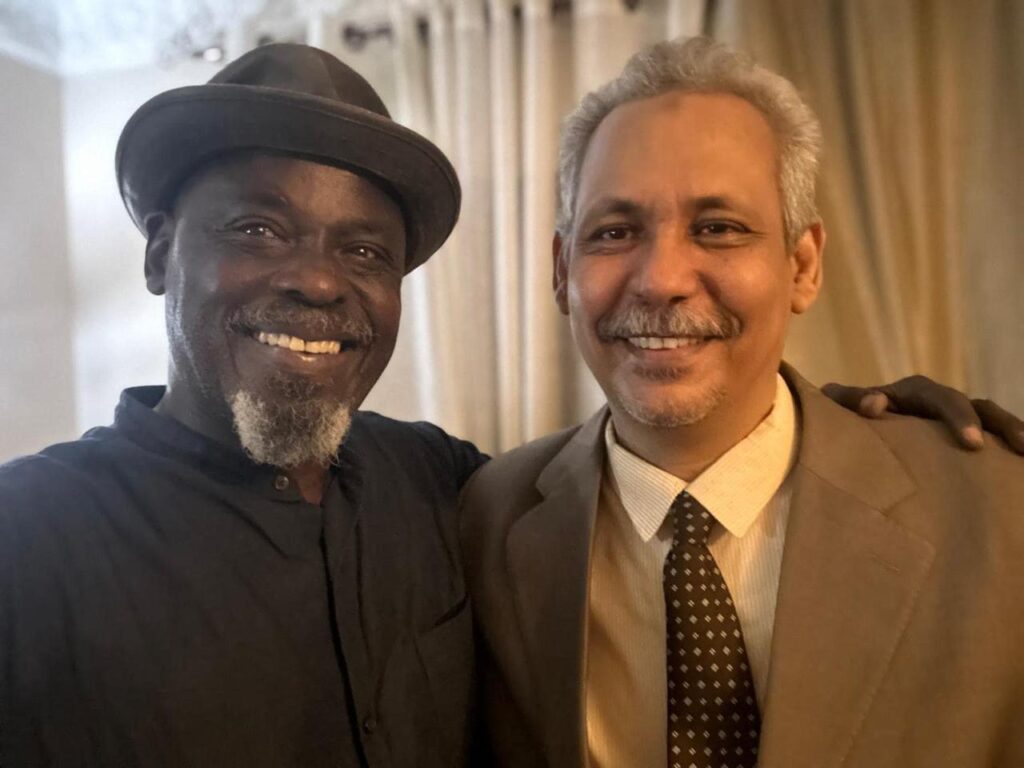

أعتذر للقارئ الكريم عن طول هذا التقديم للكاتب ” عبده ود مريم بنت جبرين” لكن الخلفية التي أكتب لكم عنها تفرض عليَّ ذلك خصوصاً بعدما كتبت وعلَّقت ودرست وقابلت الكاتب الكبير الإنسان الجميل / عبد العزيز بركة ساكن؛ بالقاهرة هذا الشهر لثلاث مرَّات فالحق والواجب يمليان عليَّ التوثيق والتحقيق والدراسة له بأكثر من طريقة؛ هذه إحداها .

المرء ابن بيئته

اتضح لي بما لا يدع مجالاً للشك أنَّ كل الانطباعات السابقة من جانبي جوفاء فارغة المحتوى واستعجلت في قرار الانطباع ولم أتريث موضع الحكمة من التأني وأخذ الرأي بعد القراءة وإضمار النوايا السالبة ولعلها ثورة الشباب الذي لا يرى من الناس غيره ، غرير التجربة بلا شك ؛ ذلك لأنَّ عبده ود مريم بنت جبرين هو ابن تلك الكنابي من امرأة سادت بقيمها لتربيتها البسيطة لأبنائها موضع الخاتم من الإصبع وموضع السوار من المعصم في أن أخرجت للعالم أجمع الروائي العالمي عبد العزيز بركة ساكن واخوته ؛ المولود بكسلا في سنة ١٩٦٣ وسط الكنابي بالحي الجنوبي من منطقة خشم القربة بمديرية كسلا شرق السودان ردحاً من الزمن ( 61 عاماً ، الآن )؛ وتوفي والده في سن الأربعين من العمر وتركه صغيراً لا يقوى على شيء؛ وباشر الجنقو مسامير الأرض في مواسم الزراعة والحصاد والمهن الهامشية أكثر من غيره في أكثر من مكان بين إجازة المدارس القصيرة والعطلات الصيفية الطويلة ؛ فقطع القصب – قصب السكر – بمعيَّة والدته الحاجة مريم بنت جبرين ( رحمها الله رحمة واسعة ) وشيَّد القطاطي من النان / ساق القصب الرفيع الناعم الأملس / وبنى الزريبة وحوائط القُطْيِّة من الزبالة – روث البهائم؛ وبالمناسبة يقال إنَّ روث الحمير أفضل من روث الغنم والبقر لمن أراد أن يسقف بيته أو يطلي جدران بيته منه خشية المطر حال موسم الخريف هو أقوى في التماسك وطويل العمر؛ وأهل البندر منهم من يستعمل روث / زبالة / الغنم لتوفرها في الخرطوم والعاصمة المثلثة قبل ثورة التعليم الرقمية والتطور في أواخر القرن الماضي – وجمعها الزرائب ” جمع زريبة؛ وهي موضع لتربية الحيوانات المنزلية في الأرياف ” وبنى الصريف ) الصريف عبارة عن جدار من القنا أو ساق القصب الذي نطلق عليه العنكوليب أو هو ساق شجري رفيع وناعم ويربط ويجمع في شكل مستطيلات ذات أطوال متساوية على حِزَم متساوية أو متقاربة في الطول والعرض ذات مواصفات معينة وتربط بخيط بلاستيكي أسود مستخرج من اللدائن البلاستيكية القوية من إطارات السيارات في شكل سرائح وخيوط طويلة ملفوفة بشكل كروي دائري وهي قوية جداً ولا تنقطع بسهولة؛ وتستعمل في البناء للغرف مرَّات والأسوار الخارجية للبيت أو القُطْيِّة أكثر من استعمالاتها الداخلية للمنازل وكذلك للسقوفات البلدية – العرش – وفي القطاطي أو بيوت الكنابي الطينية أو القش ، أكثر استعمالاً لطبيعة مناخ المناطق الزراعية وتوفيرها واستخلاصها من الزراعة دون تكلفة مالية تذكر ( وشارك في كثير من المهن الهامشية التي لا تعد ولا تحصى كأن يبيع الحطب في شكل حزم في السوق من أجل الحصول على المال أحياناً والنار في بعض الأحيان ليسهم في مصاريف البيت ويساعد والدته ونفسه بطبيعة الحال ولم يتنكر لبيئته كما ترى .

بعد إجازته في الشهادة الثانوية العليا كان حلمه أن يصير ممثلاً مثل صاحبه وجاره الجزار بحي خشم القربة ؛ وقدَّم لجامعة الموسيقا والدراما إلَّا أن والدته التي يطيعها طاعة عصماء رفضت الفكرة جملة وتفصيلاً ، قال : ( أنا بسمع كلام أمي تماماً وهي عندي أعظم حاجة وبحبها شديد ، تقول لي أمشي كدا أمشي كدا ، وأهديت ليها جميع كتبي ” الجِنِّي الذي قالت أمي مريم إنَّه يملي علي القصص ” ) لأنَّ الوضع المادي لا يحتمل أن يكون كالجزار صاحبه فلا بد من تغيير الوجهة التعليمية فكان تقديمه لإحدى الجامعات المصرية قسم التجارة وهي جامعة أسيوط التي نال إجازته منها بعد ثمانية أعوام حسوماً؛ قال عبده ود مريم بنت جبرين هنا: ( كان ذلك سنة ١٩٨٦؛ أذكر حينها أنَّ من حولي من الناس منهم من باع مسجله ومنهم من باع غنمه ومنهم من أسهم نقداً لكي أسافر إلى مصر لأدرس بها” بكالوريوس تجارة جامعة أسيوط ” ؛ وأوَّل ما وصلت لمصر كان بصحبتي كتاب ديوان شعر لمهيار الديلمي ، وكان أكبر همي هو الإطلاع والقراءة بنهم كبير؛ وكنت كلما مررت على مكتبة أو بائع يفترش الكتب على الأرض اطلعت عليها ، فقرأت عدداً مهولاً من الكتب وصرت عميلاً دائماً لصاحب المكتبة ( مكتبة عم سيد ) حتى قابلت صديق لي يدعى أبو عبيده الطيب من أبناء الحصاحيصا في أسيوط وأخبرني أنَّ هناك مكتبة تمنح الكتب مجاناً للإطلاع فقط فوقع في نفسي أنَّه يكذب علي؛ لكنه صدق فيما قاله حين ذهابنا للمكتبة العامَّة بأسيوط ، ثم اتجهت بعدها لمكتبة الوافدين بالقاهرة ثم معرض الكتاب ثم مكتبة طرفية أقرأ فيها الكتب والمجلات والدوريات فقرأت عدداً كبيراً جداً من الكتب كانت خصماً على سنوات الدراسة حين كان الطالب يتخرج في الكلية بعد أربع سنوات تخرجت أنا في ثمان سنوات؛ حتى خضعت لامتحان نهائي اجتاز به رسوبي في الأعوام السابقة؛ وتجاوزتها بنجاح كبير والحمد لله ).

ثم يواصل : ( ولا أنسى من قدَّم لي يد المعونة ومنهم بالتحديد المرحوم سعد الدين عبد الرحمن وزوجته السيدة فوزية أبو النجا ، اللذَين صارا بالنسبة لي جزء من عائلتي ، بل موضع السر وحافظ أموالي ومقتنياتي حتى أنَّ أي مراسلات كانت تأتيني ، تأتيني عبره ، ولا أنسى لهم ذلكم الفضل ، إذ كانت الحياة صعبة وقاسية ، ورغم ذلك كنت أقرأ بنهم ، وعلاقتي بمصر وشعبها جيدة وأنا أحبها وأحب شعبها جداً ولا يستطيع أحد أن يزاود على ذلك ) .

رجع بعدها إلى السودان ؛ ليعمل في منظمة الأمم المتحدة أستاذاً لبعض أفراد القوات المسلحة باللغة الإنجليزية مرةً وباللغة العربية مرةً أخرى ليدرسهم قوانين الحرب ( بالمناسبة ، الأستاذ عبد العزيز بركه ساكن ، يجيد التحدث بالإنجليزية والألمانية إجادة تامَّة ويقول : ” تعلمت اللغة الألمانية بسرعة جداً ” ويتضح أثر القراءة الكثيرة والثقافة المتنوعة على التفكير والاستيعاب والكتابة كما ترى ) وكان عمله في مديرية دارفور والخرطوم بالتحديد مستشاراً لبنك مهم ومعروف وبعض المديريات الأخرى حتى غادر مناصبه لحيوات أخريات .

اعتقل الأستاذ عبد العزيز بركة ساكن؛ أول ما اعتقل سنة ١٩٩٢ وتعرَّض للتعذيب، أنا سألته شخصياً عن هذا الأمر فقلت له : بعض الناس يقولون إنَّ بركه ساكن لا يحق له التحدث باسم الغلابة والمهمشين والكادحين في الأرض فهو لم يتعرَّض للتعذيب من قِبَل أمن الإنقاذ ولا زبانيته ولم يعش بينهم؛ فما ردك على هذا القول ؟ قال وقد لاحظت عليه شعور الانفعال وعدم الرضا عن هذا الرأي والتعبير 🙂 أنظر إلى عيني اليمين هذه؛ – ونظرت إليها فإذا بها أثر ضربة – قال : هذه ضربة بمؤخرة السلاح في المعتقل من قِبَل رجال الأمن أثَّرت على السمع والعين من الخارج ؛ فهؤلاء الناس يتكلمون – ساي – دون دراية عن شخصي ) ثم هرب إلى النمسا لاجئاً فيما بعد منذ 2011 – 2013 حتى الآن 2024 أي ما يقارب الثلاث عشر سنة؛ طاف خلالها أغلب دول العالم بصفته لاجئاً فقط .

عبده ود مريم بنت جبرين؛ رجل متواضع مع الغير حتى الثمالة وحد النخاع؛ ولا يتكلف الحديث عن نفسه وسيرته الذاتية وتجربته الكتابية التي تجاوزت الستة عشر رواية نال بها العالمية / بالمناسبة؛ يرفض الأستاذ بركة ساكن لقب ” الروائي العالمي” جداً ويعتبرها أكبر من حجمه بينما نراها نحن أقل من حجمه ووزنه المعرفي بلا مجاملة إذ اعتبره وحدة قياس لكتابة الرواية المحلية والاقليمية والعالمية وأطلقت عليه لقب ” عميد الرواية العالمية ” فلعله يقبلها بلا تواضع فهذا أقل من حقه بلا شك ، حين يقبل بكل أريحية لقب ” الأغبش ” فتأمل / بكل جدارة ؛ ويقول دون تكلف : ( كدي خلينا من حكاية عالمي دي ؛ أنا عبد العزيز؛ ساي ) وذهب رأيي الفطير الأول عنه مهب الريح كما ترى .

خروج آمن

خاطب العالم من خلال تجربته حياة البسطاء والغلابة والمهمشين والمغلوبين على أمرهم والكادحين في الأرض والمعذبات بسبب الحروب فهو الناطق الرسمي باسم ) الجنقو مسامير الأرض( والمرهق بهموم) مسيح دارفور ) والحامل لواء السيدات والمعذبات ( امرأة من كمبو كديس ) فهو إنسان بكل ما تحمله الكلمة من معنى ويستحق التكريم من الدولة الأم كما تم تكريمه من قبل لأغلب دول العالم وترجمت أعماله لأكثر من ثلاثين لغة عالمية ( ده الزول السمح الفات الكُبار والقدرو ).

قال عن مشروعه الإنساني ومواقفه في السياسة والمجتمع : ( كلما أفعله هو إنني أنحاز لمشروعي الإنساني ، أي أكتب عن طبقتي أحلامها آلامها طموحاتها المذبوحة وسكينتها أيضاً التي تذبح هي بها الآخر، وحتى لا يلتبس الأمر مرة أخرى، أقصد بطبقتي المنسيين في المكان والزمان، الفقراء المرضي الشحاذين صانعات الخمور البلدية الداعرات المثليين، المجانين، العسكر المساقين إلى مذابح المعارك للدفاع عن سلطة لا يعرفون عنها خيراً، المتشردين، أولاد وبنات الحرام، الجنقو العمال الموسميين، الكُتَّاب الفقراء، الطلبة المشاكسين، الأنبياء الكذبة، وقس على ذلك من الخيرين والخيرات من أبناء وطني، إذاً أنا كاتب حسن النية وأخلاقي بل داعية للسلم والحرية، ولكن الرقيب لا يقرأني إلا بعكس ذلك ) .

يعُدُّ الأستاذ عبده ود مريم بنت جبرين ، كتاباً تحت الطبع الآن هو ” انطولوجيا القصَّة القصيرة في الأدب العربي الأفريقي ” قدَّم له الدكتور / آدم يوسف ، والدكتورة / مواهب إبراهيم ، باختيار ست دول من السودان وجنوب السودان وجيبوتي وتشاد والصومال واريتريا ، الذي تم الإعداد له قرابة الأربع سنوات وستنشره له دار عندليب قريباً إن شاء الله ، كما يعد كتاباً آخراً عن ذات الفكرة لكن عن الروائيين من شمال أفريقيا كتونس والمغرب العربي ومصر وخلافه ، وأخشى عليه من فتنة الإعداد لغيره من الكُتَّاب وإن كانت فكرة جيدة لكنها تذهب بتكريس جهده لإبداعه الشخصي الروائي وخصماً عليه وعلى معجبيه أغلب الظن ، مجرد رأي .

سألته عن رأيه في الجوائز التي يحصدها حصداً وشهرته التي بلغت الآفاق بفضل الله ثم بفضل جهده واجتهاده في كتابة الرواية وخروجها من المحلية المحضة إلى العالمية الرحبة فقال : ( هناك نوعان من الجوائز؛ مادية ومعنوية – يشير إلى نيله وسام الجمهورية الفرنسية الذهبي مؤخراً – أنا أفضل المادية طبعاً – وأخذ يضحك؛ وأكمل : الفائدة هنا ) بمعنى لا أثر يذكر لمدلول العالمية عنده؛ بل يفضل السودانية الصرفة؛ وهذا نوع من الإنتماء الوطني عظيم بلا ريب حين لم يتنكر للجنقو مسامير الأرض ولا للرجل الخراب ولا لامرأة من كمبو كديس ولا لبيئته ولا عشيرته كما ترى .

أهم المراجع في هذا المقال :

1 / حوار توثيقي مسجل لي معه مباشرة باليوتيوب .

2 / كتبه المشار إليها آنفاً .

3 / الانترنت .