الأُبيض عَرُوس الرِّمَال.. حِينمَا تَشِعُّ ذِكْراها “15”

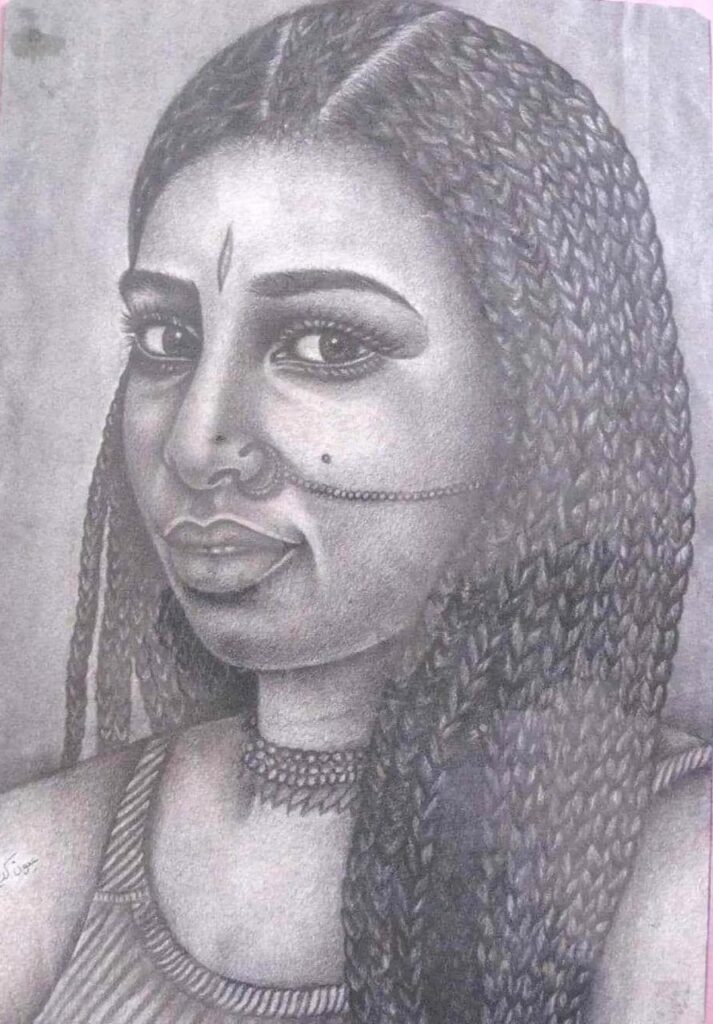

عيون كديس.. مرسم الفن الجميل

على تخوم سوق الأبيض الكبير، كنّا نتخذ ركناً قصيّاً من أركان شارع النهود المعروف بشارع الدكاترة الذي يفصل المدينة شمالا وجنوباً، باعتباره الحدّ الفاصل للأحياء السكنية والمحال التجارية، نتخير مكانا للرؤية والشوف، نرقب حركة الناس ذهاباً وإياباً، فيهم من تعرفه وأخرون يأتي بهم الطريق، راجلين وعلى سياراتهم ودوابهم، ومتكئين على عصّيهم، والمتعجلين للحاق بمكاتبهم ومدارسهم ومصانعهم ومحلاتهم، زفة من الألوان، والثياب المزركشة والجلابيب البيضاء، والأبرولات والبدل الاشتراكية، وذات اللون السماوي، والبُنيّ الذي تتزين به حسناوات المدارس، شيئاً فشيئاً تخرج المدينة أجمل تصاويرها، وزخرفها، والدروب ملآنة بالتحايا، كيف أصبحتوا ؟؟ وحالكم زين.

مشاهد صباحية تبعث التفاؤل، على صوت المطر، وحبيباته التي تغازل جدران البيوت، خليط الماء والرمل، الخيران والدعاش، والرزاز يداعب جباه الناهضين من صباحا بدري، يستنهضون همتهم للرزق. ما أجملها من أيام تلك التي تأتي بعد الجدب والجفاف المقيت، يحل الخريف، وتنفتح من باطن الأرض الكنوز، وهل هناك ما هو أغلى من كنوزها حين تأذن السماء.. كانت الأبيض دنيا من النعيم وجنة من أنهار البسط والحبور، أهلها الطيبون، جاءوا من كل فجّ ليصنعوا نسيجاً من المودة، الجار للجار، والناس بالناس، والكل يرسم لوحتها.

في غمرة هذا الحراك يعبر صاحب الدراجة وحامل الألوان والأصباغ، صاحب العينين الخضراوين، يلقي بالتحية على الجميع، وهو في عجلة من أمره للحاق بموعد لرسم إحدى لوحاته، أو توقيع خطوطه وحروفه المبهرة على لافتة من لافتات المدينة، وعروس الرمال التي خرج منها الشعراء والمطربون والمبدعون، الذين صدحوا بالأمنيات صاروا نجوما وأيقونات، أما صاحب الدراجة فهو الأخر لديه عشاق ومريدون.. إنه التشكيلي الفنان محمد عثمان صالح الأغا “عيون كديس”.

كنت صغيراً حينما يأتي إلى مكتبة الوالد في طلب علبة ألوان، أو كتاب أو مجلة، فهو من الزبائن الراتبين للصحف اليومية أيام “الصحافة والأيام” بقرشين، لم أصدق يومها، وهو يهديني رسماً لصورة الطفل الباكي، كنت أحسبه صاحبها، نراها معلقة في أماكن عديدة، ضمن لوحات أخرى من البيئة لطق الهشاب وحصاد الصمغ، لاحقاً اكتشفت أن اللوحة للرسام الإيطالي “جيوفاني براغولين” وكأنها نسخة طبق الأصل، يا سبحان الله..

استشرته مطلع التسعينيات لعمل لافتة جديدة لمكتبة البيان في ظهورها الثاني، باستخدام اللوحة القديمة، لكنه أصرّ على أهمية الاحتفاظ باللافتة الأصل، وكل ما فعله تظهير الخطوط لتبرز أكثر جاذبية، فكانت وجهة نظره أن الاحتفاظ بالقديم يجب عدم المساس به لكونه يمثل قيمة فنية وتاريخية وتراثية.

حينها عرفت عيون كديس الفنان حق معرفته، يرسم أستاذه موسى قسم السيد كزام “جحا”، وإبراهيم الصلحي “ملون العصر”، ويبدع بريشته رسوماً للمحجوب، وأحمد خير، وقرنق، والمهاتما غاندي، وآمال عباس.. لم يتجاوز الطقوس والحكايات والأساطير القديمة، و” البدو الرُّحَل” في مسيرهم بين النشوق والدمر، جسّد الهودج والشبرية والخيمة، والأبالة والبقارة، والبدويات الرافلات في الحسن دواما، اللائي يتحدين البان ميلاً واعتدالاً وانقساماً، يضع الزمام برفق على أنوفهن، ويُمشّط مساير شعرهن، يلون شفاههن، ويكحل أعينهن، ويحيط جيدهن بالخَنَّاق والتيلة كما اللؤلؤ والمرجان.. اللوحة عنده تبدأ فكرة ثم يكسوها لوناً وخيالاً، يهذبها ويجمّلها، لتخرج مؤنقة كما العروس يوم زفافها، ويعزم كل زول يرتاح على ضحكة عيون فيها.. أو كمال قال الدوش.

كان عيون كديس بسيطاً متواضعاً لذلك أحبه أهل الأبيض، صاهرهم وتزوج من أهلها الشويحات السيدة فاطمة بت الفكي، ثم تزوج مرة أخرى بالسيدة ربيعة أدم حماد التي أنجب منها ابنه النذير وهي بالمناسبة شقيقة بطل الكاراتيه “ياسر كيبة.. عيون كديس كان يجلس على الأرض ويتناول الطعام مع الناس، ويمازح الباعة في الطرقات، ويؤانس ظرفاء المدينة، ويشاهد مباريات ميدان الحرية، ويساهر في سينما عروس الرمال وكردفان، محتفياً بالأفلام الهندية والأمريكية.. يعود المرضى، ويمشي في الجنائز، ويجامل في الأفراح، أحببناه جميعنا لأنه كان منّا وفينا محتفظاً بنقائه وطهره.

وسيرة محمد عثمان صالح الأغا “عيون كديس”، من السير المهملة، رغم أنها شاعت على نحو ضئيل في فضاءات أم درمان والأبيض، حيث بقيت أعماله وغابت سيرته، ولعل الطيب صالح كان يرى “أن السودانيين، لم يوطنوا أنفسهم بعد، على أن يروا واقعهم مصورا في مرآة التاريخ، وربما يفسر ذلك أن عددا من الرجال الذين أسهموا مساهمات عظيمة في بناء المجتمع، كلهم رحلوا دون أن يتركوا سجلاً لتجاربهم، حملوها معهم إلى مراقدهم، فخسر الناس بذلك خسارة لا تعوض”.. ولعل الأزمة الحقيقة التي لازمتنا طويلاً هي غياب التوثيق الذي جعل منّا شعباً شفاهياً يتناقل الأحاديث والروايات دون تدوينها، ما أضاع تاريخاً حافلاً من المنجزات.

عيون كديس وصل إلى عروس الرمال مع مطلع الستينيات، قادماً من حي العرب أم درمان الذي ولد فيه صيف العام 1940، وهو الحيّ الذي يمثل رافداً من روافد الإبداع، تاركاً تأثيره عليه، كيف لا وهو صديق مقرب من الشاعر المفوه عبد الرحمن الريح صاحب الملهمة وحينما يتجلى يفرد قوافيه للعشق والطرب، فأنظر وتأمل:

أنت أبهج نور

من بدور الكمال

ساطعة فيك آيات

من معاني الجمال

تجعل الفنان عبقري الخيال.

وهكذا كان الأغا عبقري الخيال، وهو يستمع للذري إبراهيم عوض، وإلى درر الجابري، ويجاور عازف الأوتار التاج مصطفى.

وحتى بعد رحيل أسرته عن حي العرب لم يبتعد كثيراً حتى استقر في حي العباسية بجوار نادي الربيع..

في سوق أم درمان ومحالها التجارية ومقاهيها ومطاعمها، كانت رسوماته ممتلئة ومعبرة عن أجواء وروح الستينيات والسبعينيات، حيث البساطة التي تشع من أعين الأطفال، وشفع الخلاوي، وحيران الطرق الصوفية، ونبض القرى، وهداوة الأرياف، وثمة توقيعه الممهور باسم “عيون كديس”في نهاية كل لوجة، هكذا التصق وجدانه مع المدينة، يعرفونه من سيماء اللون والزركشة والزخرفات، الخطوط والمنمنمات والتفاصيل النابضة بالحياة، وماتزال لافتة الترزي المشهور “تيتو” في سوق الموردة شاهدة على أيامه في أم درمان.

يصف الكاتب عبد الله الشقليني رسوماته بالحالمة التي تأخذ تقاطيع صورها من الواقع. ويكسبها عيون كديس من خلال تقنيّته في الرسم، صفاءً ووداعة، رسوم تحمل رؤى مجتمعات الماضي بأيقوناتها الحياتية، والنماذج الحيّة، التي ترى أجمل من الواقع، لتستعيد النظر في البيئة بعاطفة ورقّة جديدة.

ويعتبر الشقليني أن الفن لدى هذا الفنان جزءاً من قماشة الأحلام أكثر مما هو تصوير للواقع. متحدثاً عن التعقيد الاجتماعي الذي لم يُتح له تلك الفُسحة أو ذاك البراح، إضافة للإرث الثقافي السالب، الذي يقف أمام تساؤل حول جدوى الرسم.

فهل تصادف ذلك التعقيد الذي ذكره الكاتب في الدفع بــ”عيون كديس” للهجرة إلى عروس الرمال بحثاً عن براحات ورؤى جديدة قد يجدها في طبيعة وطبائع الكردفانيين؟؟، ومساحات الحرية التي تسمح له بممارسة فنه؟؟ ربما كان ذلك هو الدافع، والله أعلم.

وبالفعل حط الأغا رحاله في العام 1963 في دار “اللبيض” ليبدأ تجربة جديدة في تعريف الناس بفنه في الأسواق، والمحال والمقاهي ووسائل النقل، رساماً وخطاطاً، ويصفه الدكتور حسن موسى الخير بأنه أحد أعمدة الريادة الفنية في زمان كان الناس فيه ينظرون للفنان التشكيلي بكثير من التوجس، وبفضل التشكيليين الرواد من أمثال عيون كديس، تسنى لحسن موسى ورفاقه أن يتقدموا على درب الممارسة التشكيلية وسط الرضاء والقبول والإعجاب من قبل أهلهم الأُميين الذين أشاحوا عن التوجس الديني، لينظروا إلى الجانب المشرق في ممارستهم الفنية.

وننتقل إلى إفادة أخرى خصني بها الدكتور راشد دياب من مقر إقامته في إسبانيا، سألته عن المدرسة الفنية التي ينتمي لها عيون كديس، وكيف يرى ما أنتجه خلال سنوات حياته بين أم درمان والأبيض، سيما وأن مركز دياب استضاف أخر معارضه “ملامح بصرية”، “VISIONS OF IMAGE”، في الفترة من الثامن وحتى الرابع عشر من مايو 2016م، واحتوى المعرض على عدد كبير من اللوحات التشكيلية منها بورتريهات لرموز ثقافية وفكرية وسياسية معروفة، إضافة إلى لوحات استخدم فيها عيون كديس جزوع الأشجار لتصوير تصاميم وأشكال مختلفة جاءت بتقنيات عالية غلب عليها اللونين الأبيض والأسود.

ويؤكد د. راشد أن إيراد معلومات عابرة عنه، ربما يظلم تجربته الفنية، فقد كان منتجاً لأعمال غزيرة، وبأحجام مختلفة، ويرسم على كل ما يجده سواء ورق أو خشب أو كانفاس، ، كان خطاطاً صاحب موهبة فكرية وليس رساماً فقط، وله طريقته ورؤاه الواضحة حول مفهوم الفن، والحياة، وحتى تجربته الإنسانية كانت عميقة جداً، فهو من الفنانين الفطريين الملهمين الذين مارسوا الفن دون دراسة أو تدريب وإرشادات، أو تقليد نمط غربي، إضافة للعصامية التي انتهجها في التعلم واكتساب المعارف، وكانت له علاقات واسعة وممتدة مع الفنانين الذين تعاملوا في مجال الرسم في الأماكن العامة، وعلى العربات واللواري، وتحوّل من رسام إلى فنان يحمل اسم مدينة بأكملها، مشكلاً وجوده الكبير، ويوصي راشد دياب بضرورة إجراء الدراسات والبحوث حول أعماله لكونها تعادل في نظره أعمال الفنانين الأوروبيين المُحدثين، انطلاقاً من مسألة الشكل يمثل المضمون دون الاهتمام بالتقنية الحرفية، وبحسب راشد فإن عيون كديس ورفاقه من الفنانين الفطريين كانوا يرسمون تعبيرا عن أنفسهم وذواتهم، لعلاقتهم الكبيرة بالواقع الاجتماعي، وبعضهم تأثر بالأغنيات والحقيبة ونوع الجمال السائد الذي شكل الجانب البصري في تطور الفكر الجمالي في السودان.

في السابع من أغسطس 2017 رحل عيون كديس في مدينة أم درمان بعد أن جسد الذاكرة الشعبية والتاريخ الاجتماعي للمدينتين، ليظل رمزاً من رموز الفن، وأحد الذين أشرعوا للحسن في دنيانا باباً، للبشاشة والطلاقة والجمال.. ولم يكتمل حلمه الأخير بأن يرى جداريته التي كان يحلم بها تزين ملامح الأبيض، ليودع دنيانا بعد أن شاد معماراً من المحبة وكان رسولاً للإنسانية في أبهى صورها.